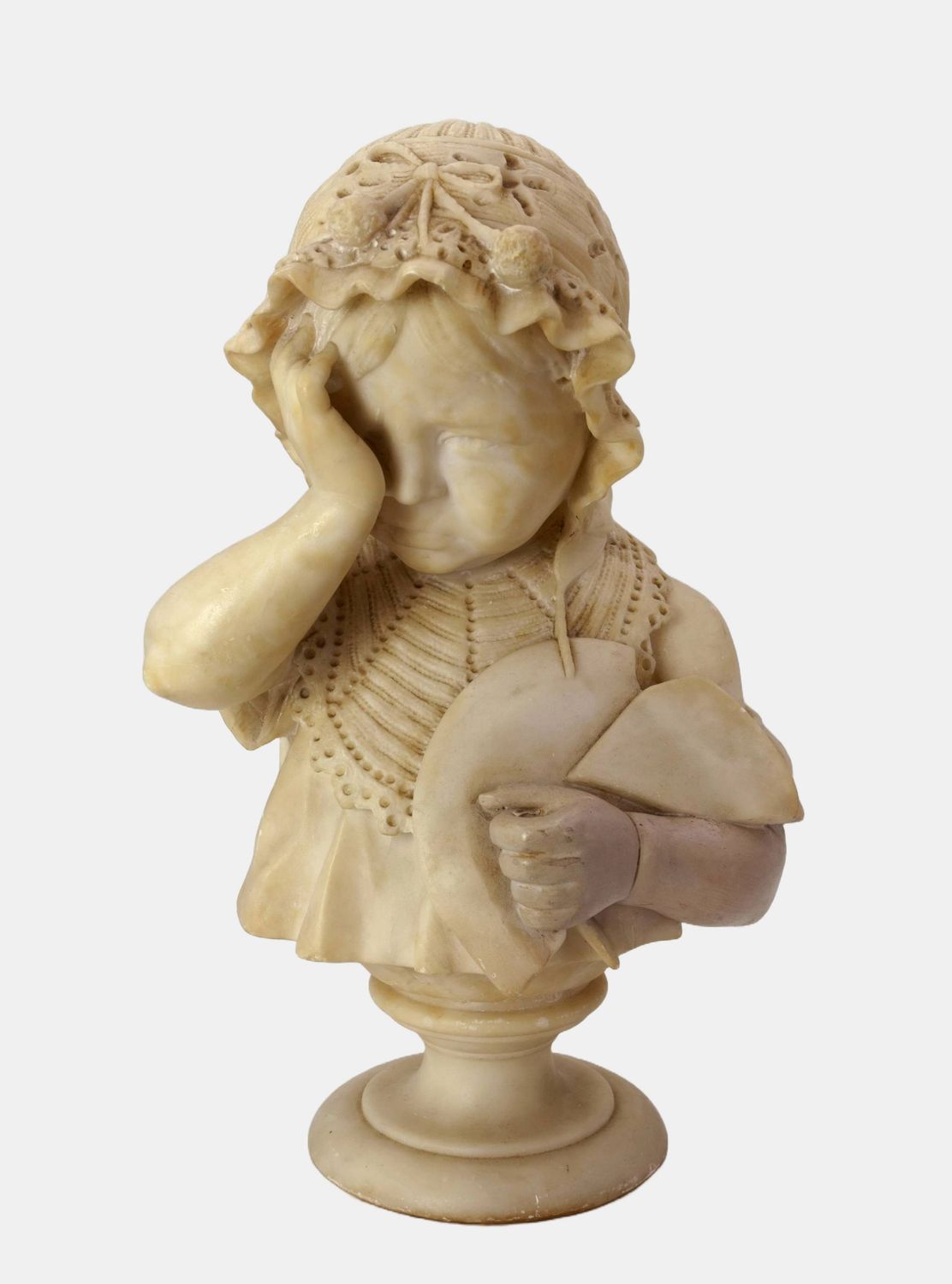

Anonymus, Weinendes Mädchen mit zerbrochenem Teller, um 1890

Anonymus, Weinendes Mädchen mit zerbrochenem Teller , um 1890. Kunstmarmor auf entfernbarem gedrechseltem Sockel mit Metalldorn (8 cm Höhe), Gesamthöhe 40 cm, Breite 22 cm, Tiefe 20 cm. Gewicht 10,1 kg.

- Linker Arm erneuert, sehr vereinzelte bestoßene Stellen, Sockelfuß mit Abplatzung.

- Emotionen der Unschuld -

Das Motiv des zerbrochenen Tellers geht letztlich auf Jean-Baptiste Greuzes Gemälde „Der zerbrochene Krug“ (1771) zurück, zu dem Heinrich von Kleist sein bekanntes gleichnamiges Drama verfasst hat. Das Bild war die wirkmächtige Ikone des Zeitalters der Empfindsamkeit, die bis zum Ende des 19. Jahrhunderts immer wieder nachgeschöpft und neuinterpretiert wurde.

Bei Greuze kommt dem zerbrochenen Krug eine metaphorische Dimension zu; er steht für die verlorene Jungfräulichkeit, mit der zugleich die Unschuld der Kindheit verlorengegangen ist. Bei dem hier vor Augen stehenden Mädchen handelt es sich allerdings um ein Kind, so dass die Darstellung ganz auf das kindliche Drama fokussiert ist, einen Teller zerbrochen zu haben. Mit einem Arm hält es die Bruchstücke beisammen, während es mit dem anderen vor Trauer und Scham das Gesicht verbirgt.

Die Trauer wird weniger durch die Angst, bestraft zu werden, bewirkt, als von der Erfahrung, dass lieb gewordene Dinge zu Bruch gehen können. Das Mädchen umarmt die Scherben geradewegs. Auch diese Trauer hat eine metaphorische Dimension; es ist die Trauer über den unersetzlichen Verlust, die auch im Erwachsenenalter bleibt, hier jedoch mit kindlicher Offenheit zum Ausdruck kommt. Die Trauer vermischt sich mit Scham, den irreversiblen Verlust selbst verursacht zu haben, die auch das Leben der Erwachsenen durchzieht und hier ebenfalls unmittelbar zutage tritt.

Das Kind wird seit der Aufklärung nicht mehr als junger Erwachsener betrachtet, sondern als kindliches Wesen. Dadurch vermag nunmehr das Kind zum Spiegel der Erwachsenen zu werden, so dass sich diese durch das Kind zu erkennen vermögen. Damit ist dies Skulptur eben nicht ‚nur‘ die Darstellung eines Kindes, das einen Teller zerbrochen hat, sondern weist – wie Greuze Gemälde – ebenfalls eine übergeordnete Bedeutung auf.

Greuzes Bild entsprechend, ist das kleine Mädchen elegant gekleidet. Es trägt eine fein plissierte Mütze aus Spitze und einen ebensolchen Halsbesatz, während ihr das Kleid – wie bei Greuze – einseitig von der Schulter gerutscht ist, um ihrem inneren desarrangiertes Zustand auch durch die Kleidung Ausdruck zu verleihen. Der unbekannte Bildhauer hat nicht allein die Kleidung, sondern vor allem auch die Physiognomie kindlicher Emotionalität meisterhaft herausgearbeitet.