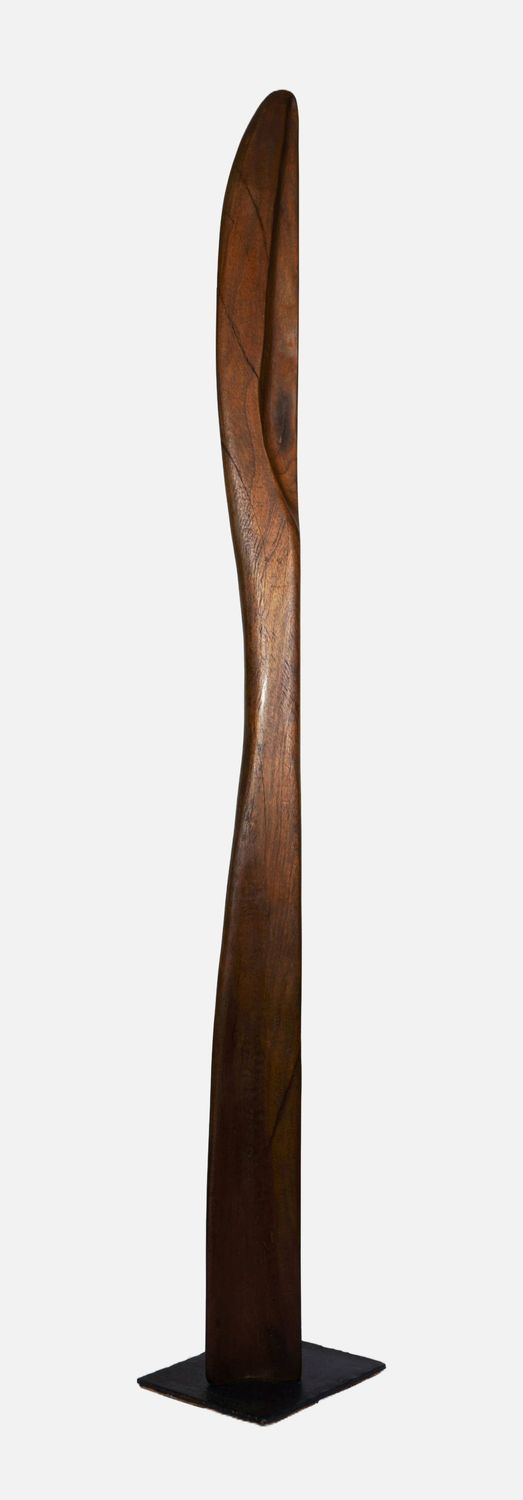

Dierkes, Paul (1907-1968), Vegetative Form, 1958

Paul Dierkes

(1

907 Cloppenburg - 1968 Berlin) ,

Vegetative Form

. Mahagoni, 1958. 142 x 16 x 10 cm (Skulptur), 21 x 17,5 cm (Bodenplatte), rückseitig mit „PD“ monogrammiert.

- Gewachsene Kunst -

Neben Stein galt Paul Dierkes Faszination dem Werkstoff Holz. Im Gegensatz zum eher homogenen Material der Sedimentgesteine weist Holz durch das organische Wachstum eine innere Struktur auf, die Dierkes künstlerisch transformiert. Bereits die schmale hohe Form wirkt, als ob sie ihrerseits gewachsen wäre. Die dünne Eisenplinthe suggeriert den Boden, aus dem die Form hervorgegangen ist. Sie benötigt für ihren eigenen inneren Halt kein ausgedehnteres Fundament, obwohl sie keineswegs stämmig ist, sondern eine schlanke Eleganz aufweist. Sie verjüngt sich mittig, um sich dann wieder zu weiten, so dass eine symmetrische Gesamtform entsteht, die in ihrer durch eine Leichtigkeit bestimmten Perfektion an Constantin Brancusis Der Vogel im Raum (1923) gemahnt. Im Gegensatz zur ganz auf die Harmonie der Gesamtform abgestimmten glatten Vollkommenheit weist Dierkes Werk eine differenzierte Formbildung auf, die aus der inneren Notwendigkeit des Aufwachsens resultiert: Der untere Bereich tritt als Schaft in Erscheinung, während der dünnere, jedoch etwas breiter wirkende obere Teil mit seinen beiden Einkerbungen wie eine blattförmige Bekrönung wirkt. Dabei ist der untere mit dem oberen Bereich durch eine stilförmige Formverfestigung verbunden, die in eine vertikale Aushöhlung zurückschwingt, so dass sich hier die inneren Kräfte der organischen Form zu konzentrieren scheinen.

Zum Eindruck der Organizität tragen insbesondere die Maserung, die Verfärbungen und auch die Spannungsrisse des Mahagoniholzes bei. Sie verleihen der dominierenden Gesamtform die feinteilige Struktur eines tatsächlichen Aufgewachsen-Seins, aus der sich die Wirkung einer inneren Lebendigkeit speist.

Dem Titel ‚Vegetative Form‘ entsprechend, hat Dierkes hier eine Urform der Natur geschaffen, die – analog zur Karl Blossfeldts die Struktur der Natur aufdeckenden Fotografien – zugleich eine Urform der Kunst ist. Abermals im Gegensatz zu Brancusis Glätte sind die deutlichen Bearbeitungsspuren Teil der ästhetischen Erscheinung, wodurch – neben der natürlichen Organizität – der Aspekt des geschaffenen Kunstwerks herausgestellt wird. Eine zur Kunst transformierte Natur, die mit jeder Wendung im Wechselspiel des Lichts immer neue Aspekte ihrer organischen Urform offenbart.

zum Künstler

Paul Dierkes von Gert Chesi, um 1964 /

CC BY-SA 4.0

Als Sohn eines Steinmetzen war Paul Dierkes von Kindesbeinen an mit dem Werkstoff Stein vertraut. Nach einer Steinmetzlehre entschied er sich, dieses Material auch künstlerisch zu erschließen und Bildhauer zu werden. Zunächst studierte er an der Kunstakademie Königsberg bei Stanislaus Cauer. 1931 wechselte er an die Münchner Akademie und erhielt dort ein Romstipendium. Anschließend fand er in Berlin seinen Lebensmittelpunkt. Erste Einzelausstellungen folgten, unter anderem in der Berliner Galerie Ferdinand Möller und dem Augusteum in Oldenburg. Dierkes unternahm Studienreise nach Amsterdam, Prag und Paris.

Um der Einberufung unter den Nationalsozialisten zu entgehen, verließ er Berlin und wurde nach Kriegsende in Groß-Glienicke sesshaft, zog nach der Teilung Deutschlands jedoch wieder nach West-Berlin.

1947 wurde er an die Berliner Hochschule für Bildende Künste berufen und 1948 zum Professor ernannt. Bis zu seinem Tod leitete er 20 Jahre den Fachbereich für Stein und Holz. Einer seiner Meisterschüler war Heinz Spilker.

Paul Dierkes zählt zu den Protagnisten, die die moderne Skulptur im Nachkriegsdeutschland etabliert haben. Er schuf archaisch wirkende Formen, die eine Aura des Ursprünglichen entfalten und mit ihren figürlichen Allusionen zugleich eine hohe symbolische Valenz aufweisen. Durch die Ursprünglichkeitswirkung ist eine Verwandtschaft seiner Kunst mit der Architektur gegeben, die Dierkes dazu geführt hat, mit Egon Eiermann, Peter Poelzig und Sep Ruf zusammenzuarbeiten. Zahlreiche seiner Werke prägen den öffentlichen Raum und führen vor Augen, dass Dierkes Skulptur auch als monumentale Kunst versteht, die den jeweiligen Ort von einer geformten Ursprünglichkeit her auratisiert und auf diese Weise eine gesellschaftliche Relevanz entfaltet.

Die ästhetische Wirkung plastischer Ursprünglichkeit geht oftmals mit einer Betonung des ‚Gemacht-Sein‘ einher, womit der handwerkliche Aspekt des Schöpfungsaktes herausgestellt wird. Daher war Paul Dierkes auch dem der Schnitzkunst verwandten Holzschnitt zugetan.

1954 wurde Paul Dierkes mit dem Kunstpreis Stadt Berlin geehrt.

Mit jeder Idee wird etwas gestaltet, das wir ahnen, aber nicht wußten.

Paul Dierkes

Eigenschaften von jedem ausgewählten Stück Holz und jedem Stein zu ergründen und einzelnen Naturvorgänge der gewachsenen Organismen im übertragenen Sinne sich mittels eines eigenen Arbeitsprozesses anverwandeln zu können, solche Fähigkeiten sind bereits bei dem jungen Paul Dierkes nach vierjähriger Handwerkslehre als Steinmetz vorhanden gewesen.

Herbert Wolfgang Keiser

Literatur

Herbert Wolfgang Keiser: Der Bildhauer Paul Dierkes, München, 1977.