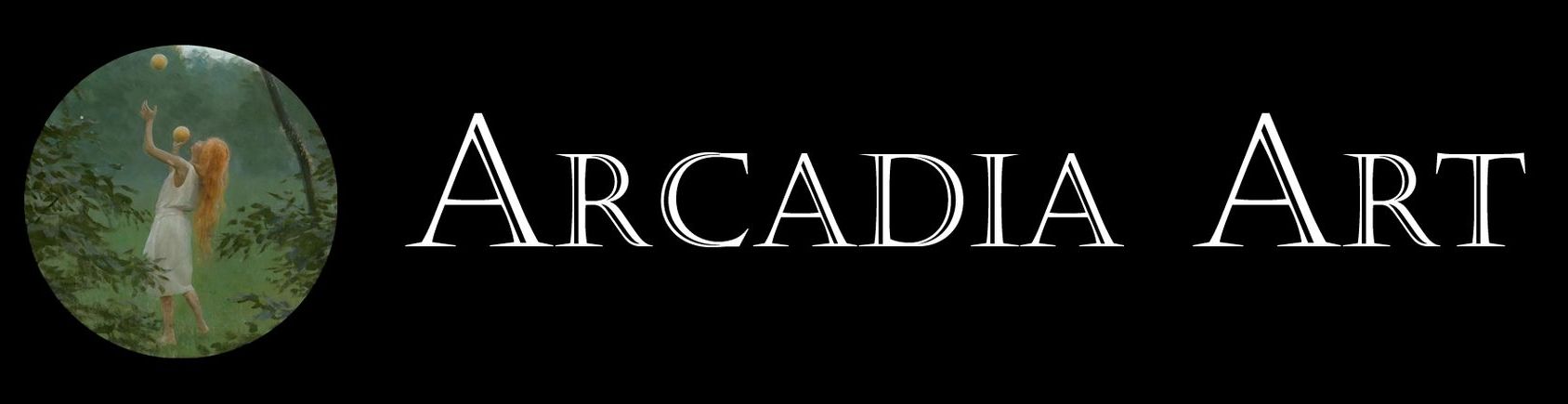

Eckenbrecher, Themistokles von (1842-1921), Norwegischer Kiefernhain, 1901

Themistokles von Eckenbrecher(1842 Athen - 1921 Goslar), Norwegischer Kiefernhain , 1901. Aquarell auf blaugrünem Papier, 30 x 22 cm. Eigenhändig signiert, datiert und ortbezeichnet „TvE. Fagermes [d.i. Fagermes]. 26.6.[19]01.“

- leichte durchgehende Knickspur am linken Rand, sonst in gutem Erhaltungszustand

Exposé als PDF

- Das innere Glühen der Bäume -

Themistokles von Eckenbrecher reiste immer wieder nach Norwegen, um dort die ihn faszinierende Natur zu studieren. So hielt er sich auch im Jahre 1901 in Norwegen auf und erblickte am 26. Juni nahe dem südnorwegischen Städtchen Fagernes in der sommerlichen Abendsonne einen kleinen Kiefernhain, den er umgehend als Aquarell festhielt. Dabei stellte er die auf einer kleinen Kuppe wachsenden Bäume vor dem Hintergrund frei, so dass die Kiefern das Bild ganz bestimmen und sich zu einem spannungsvollen Motiv zusammenschließen. Die Spannung resultiert aus einem Form- und Farbkontrast. Die in die Höhe wachsenden Stämme verbinden sich zu einer vertikalen Struktur, die von den ausgreifenden Ästen und dem flächenartig dargestellten Nadelbesatz horizontal durchdrungen wird. Diese strukturelle Spannung wird durch den Farbkontrast der braunrötlich changierenden Stämme und Äste und dem grüntonalen Nadelwerk noch intensiviert.

Themistokles von Eckenbrecher verwendet die beobachtete Naturszenerie aber nicht als inspirierende Vorlage für einen sich von der Motivik ablösenden Farb- und Formreigen und beschreitet damit den Weg einer abstrahierenden Moderne, ihm geht es um die Natur selbst. Ihre innere Lebendigkeit soll zum Vorschein gebracht und durch das Kunstwerk ästhetisch zugänglich werden.

Gerade um die innere Lebendigkeit der Natur vor Augen stellen, wählt von Eckenbrecher die Technik des Aquarells, bei der die einzelnen Details, wie die Nadeln, nicht akribisch ausgearbeitet werden, sondern eine die Kontraste miteinander verbindende fließende Bewegung entsteht. Die Bäume scheinen die gewundenen Stämme aus ihrer eigenen inneren Kraft so geformt zu haben, wie sie gewachsen sind und dabei jene spannungsvollen Lineaturen erzeugt zu haben, die der Künstler ins Bild gesetzt hat. Die innere Kraft setzt sich in die Äste und Zweige hinein fort und kulminiert in dem nach oben ausschwingenden Nadelbewuchs. Dabei wirken die von der Abendsonne beschienenen Stämme als ob sie von innen aufglühen würden, was der gewachsenen Bewegung eine beinahe dramatische Dimension verleiht.

Durch das Kunstwerk gibt sich die Natur selbst als Kunst zu erkennen. Um die Natur als Kunst im Kunstwerk sichtbar werden zu lassen, stellt von Eckenbrecher die Baumgruppe frei, so dass sie sich durch eine umfassende Konturlinie nach außen hin abgrenzt und zu einer flächenmäßigen Einheit zusammenschließt, die mit dem blaugrünlichen Aquarellpapier ein Figur-Grund-Verhältnis eingeht. Das Figur-Grund-Verhältnis stellt die ornamentale Qualität des natürlichen Kunstwerks heraus, was den Kunstwerkcharakter der Baumgruppe zusätzlich forciert.

Mit der Darlegung von Themistokles von Eckenbrechers künstlerischer Idee und ihrer Realisation ist deutlich geworden, dass es sich bei dem vorliegenden Aquarell nicht um eine Naturstudie im Sinne einer visuellen Notiz des Künstlers handelt, die dann möglicherweise in einen größeren Werkzusammenhang eingeht, sondern um ein ganz eigenständiges Kunstwerk. Daher hat von Eckenbrecher das Aquarell signiert. Zudem ist es ortsbezeichnet und mit einem tagesgenauen Datum versehen, was bestätigt, dass sich ihm dieses Kunstwerk der Natur an diesem Ort zu dieser Zeit auf eben diese Weise dargeboten hat. Zugleich verdeutlicht die Datierung und auch die Ortbezeichnung, dass das Kunstwerk der Natur in die Sphäre der Kunst überführt damit der Zeit des Naturortes enthoben worden ist.

zum Künstler

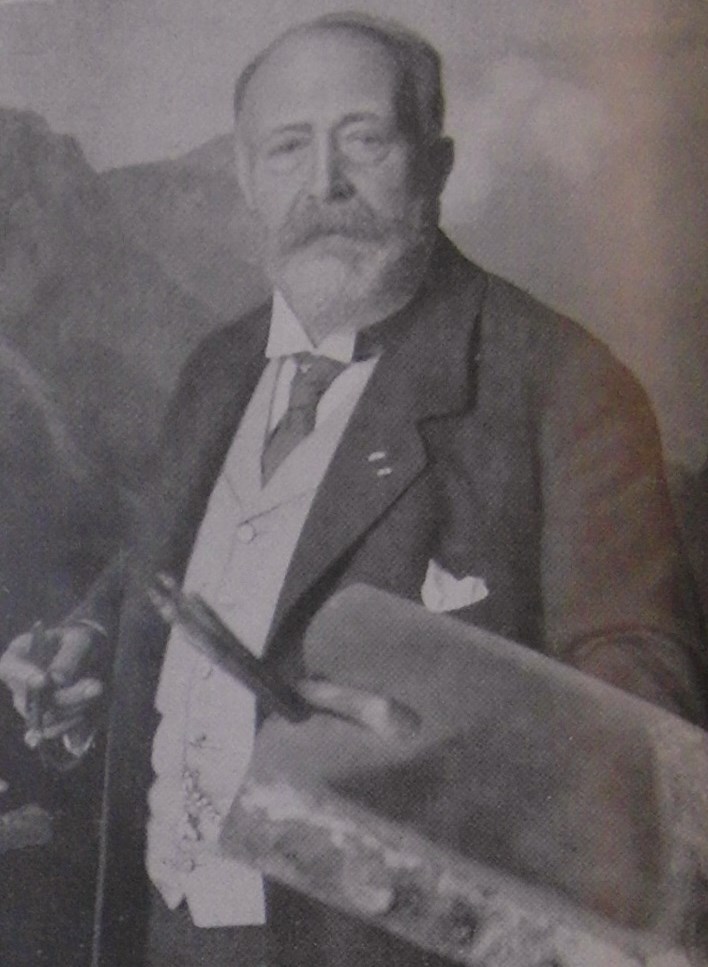

Themistokles‘ Eltern legten ihrem Sohn, der elf Sprachen beherrscht haben soll, das Reiseleben in die Wiege. Der an antiker und orientalischer Kultur interessierte Vater war Arzt und hatte die Italienerin und Tochter des britischen Konsuls von Triest, Francesca Magdalena Danelon, geehelicht. Während eines Aufenthalts in Athen – Gustav von Eckenbrecher war mit Heinrich von Schliemann befreundet und soll ihm entscheidende Hinweise zum Auffinden von Troja gegeben haben – erblickte 1842 Themistokles das Licht der Welt.

Nach einem Intermezzo in Berlin, wo Themistokles auf der englisch-amerikanischen Schule unterrichtet wurde, ging es wieder auf Reisen. Von 1850-1857 wohnte die Familie in Konstantinopel. Anschließend eröffnete der Vater eine Praxis in Potsdam, wo Themistokles, mit dem Wunsch Maler zu werden, vom dortigen Hofmaler Carl Gustav Wegener unterrichtet wurde.

1861 verließen die von Eckenbrechers Potsdam und wurden in Düsseldorf ansässig. Dort erhielt Themistokles zwei Jahre Privatunterricht von einem der führenden Landschaftsmaler, Oswald Aschenbachs, der den talentierten jungen Künstler außerordentlich schätzte. Im Anschluss an die künstlerische Ausbildung unternahm von Eckenbrecher, oftmals in Begleitung des Fürsten Peter zu Sayn-Wittgenstein, ausgedehnte Reisen, die ihn nach Nord- und Osteuropa, vor allem aber in den Vorderen Orient und sogar bis nach Südamerika führten. Die aus den Eindrücken dieser Reisen hervorgegangenen Gemälde begründeten seinen künstlerischen Ruhm und führte zu Beteiligungen an großen Panoramen wie den 1882 für die Stadt Hamburg gemalten 118 x 15 Meter messenden Einzug der Mekkakarawane in Kairo .

1882 war auch das Auftaktjahr für die insgesamt 21 Studienreisen nach Skandinavien, von denen ihn die meisten nach Norwegen führten, so dass die einzigartige norwegische Landschaft mit ihren schroffen Fjorden zu einem zentralen Motiv seines Oeuvres wurde. Neben Anders Askevold und Adelsteen Normann avancierte Themistokles von Eckenbrecher zu einem der gefragtesten Künstler dieser Richtung der Landschaftsmalerei.

War Düsseldorf bisher sein Heimathafen gewesen, zog von Eckenbrecher 1887 nach Potsdam und siedelte 1889 nach Berlin über, wo er zeitweise an der Kunstakademie von Conrad Fehr unterrichtete. 1919 ging er schließlich nach Goslar und gründetet den dortigen Kunstverein, nachdem er von 1861-1887 Mitglied im Düsseldorfer Malkasten gewesen war und sich von 1889-1921 im Verein Berliner Künstler bestätigt hatte.

Zu Themistokles von Eckenbrechers 100. Geburtstag veranstaltete die Stadt Goslar 1942 eine Gedächtnisausstellung, auf der 130 seiner Werke zu sehen waren.

Auswahlbibliographie

Siegfried Gehrecke: Themistokles von Eckenbrecher (= Goslarer Künstler und Kunsthandwerker 4), Goslar 1985.