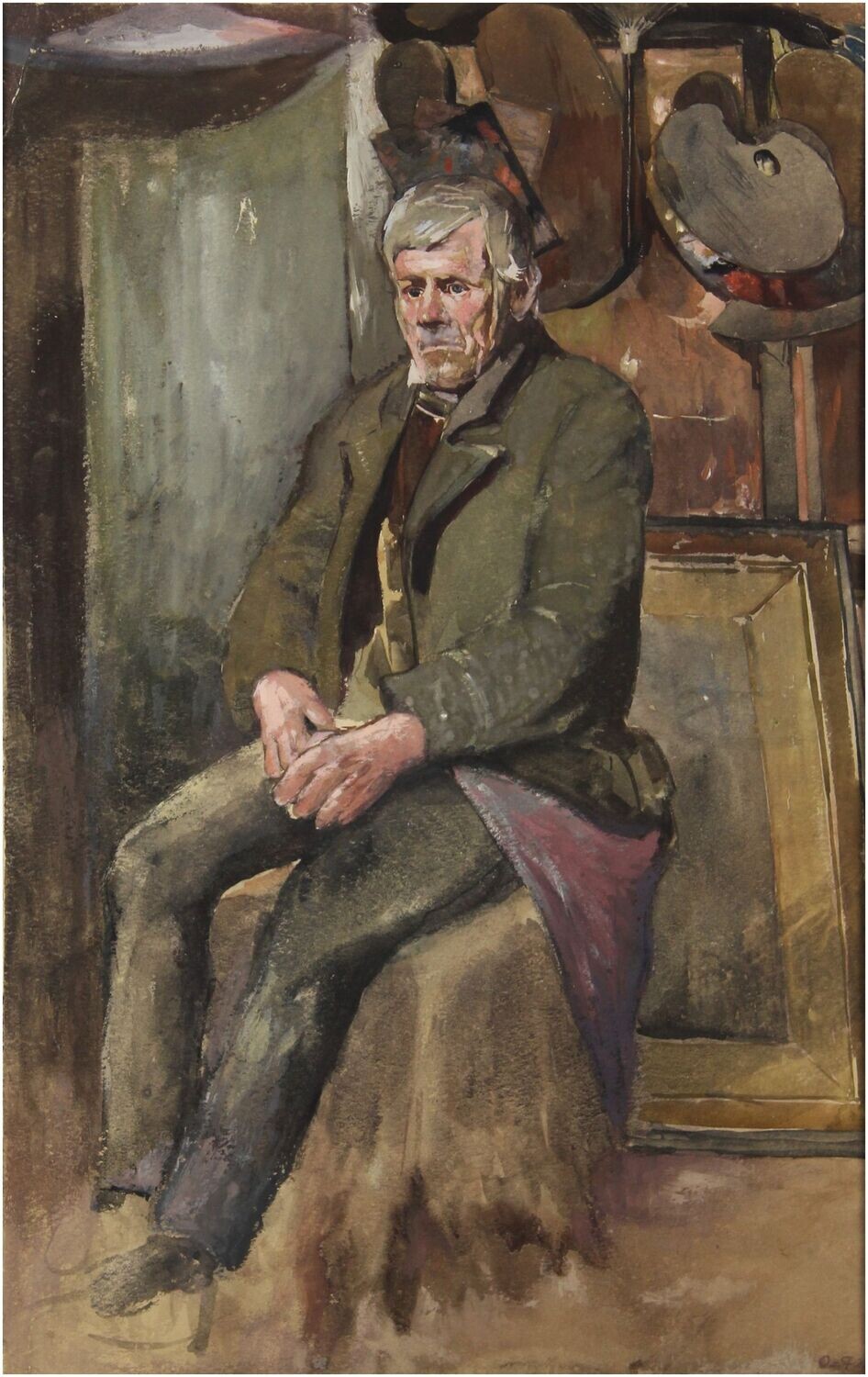

Faber Du Faur, Otto von (1828-1901), Im Atelier sitzender Mann

Adolph Eduard Otto von Faber du Faur(1828 Ludwigsburg - 1901 München), Im Atelier sitzender Mann. Aquarell, 43 x 27 cm (Passepartout-Innenmaß), 73 x 53 cm (Rahmen), rechts unten monogrammiert, verso Nachlass-Stempel der Rückseite als Fotografie auf den rückwärtigen Schutzkarton angeheftet.

- Rechte obere Ecke sachgemäß ergänzt, kleiner Einriss auf der Wandpartie links vom Porträtierten.

- Über die Kunst sinnierend

-

Der porträtierte ältere Mann sitzt in einem Atelier auf einem an Akademiesäle gemahnenden Sockel. Die erdig-dunkeltonige Farbigkeit verleiht der Szene eine Schwere. Den hellsten Farbwert bildet das Inkarnat, das sich allerdings nicht von der sonstigen Farbigkeit des Bildes abhebt, sondern an diese zurückgebunden ist. Dadurch ist das Antlitz des Porträtierten zugleich Teil wie Höhepunkt der farblichen Bildbezüge. So findet sich die Hautfarbe in abgeschwächter Weise im rosafarbenen Mantelaufschlag wieder, während die weißlich grauen Haare tonal mit der Wandfläche neben dem Porträtierten korrespondierenden. Diese nahezu monochrome Wandfläche verbindet sich über den Porträteren hinweg wiederum mit dem auf der Erde stehenden gerahmten Bild, das durch diese Entsprechung mit der leeren Wandfläche wie ausgelöscht wirkt. Anhand der genau hinter dem Kopf des Porträtierten situierten Palette wird der bereits durch den Atelierraum gegebene Bezug zur Malerei ausdrücklich auf den Dargestellten bezogen, der dadurch über die Frage nach dem Sinn der Kunst zu sinnieren scheint.

Damit ist die Frage aufgeworfen, ob sich der im Alter vereinsamte Faber Du Faur hier nicht in seinen späten Lebensjahren selbst porträtiert haben könnte. Neben der Ateliersituation, dem ausdrücklichen Bezug des Porträtierten auf die Palette und dem Umstand, dass sich das Bild im Nachlass befunden hat, spricht für ein Selbstporträt auch die einzig summarisch erfolgte Ausarbeitung des Körpers, während sich die Darstellung im Gesicht mit den für ein Selbstporträt topischen weit geöffneten Augen konkretisiert. Diese Verdichtung im Gesicht forciert den Eindruck einer von der Palette hinterfangenen, auf den Sinn der Malerei bezogenen melancholischen Innenschau eines Künstlers, deren dunkler Zug noch durch die Verdeckung der rechts im Bild hängenden Palette mit jenen für Faber Du Faur doch so charakteristischen hellen Tönen verstärkt wird. Im Zuge dieser Resignation rät Faber du Faur seinem Sohn Hans, der ebenfalls Maler geworden ist: „Versprich mir nur eines, zieh nie nach München, sie bringen dich hier um!“ Um wen auch immer es sich bei dem dargestellten Mann tatsächlich handeln mag, anhand der hervorgehobenen Bezüge auf die Malerei ist das Porträt eine auf die Kunst fokussierte resignative Selbstbesinnung Faber Du Faurs.

zum Künstler

Otto Faber du Faur trat nach der Schule in den Dienst der Württembergischen Armee und kultivierte - parallel dazu - seine künstlerische Begabung. 1851 ging er auf Empfehlung seines Vaters Christian Wilhelm, der seinerseits Schlachtenmaler war, ein halbes Jahr in München bei Alexander von Kotzebue in die Lehre. 1852 wurde er dann ein ganzen Jahr vom Heerdienst beurlaubt, um sich - mit einem Stipendium des Württembergischen Königshauses bedacht - in Paris im Atelier von Adolphe Yvon in der Schlachtenmalerei weiterzubilden. In Paris wurde er durch die Malerei von Théodore Géricault und Eugène Delacroix inspiriert. Auf weiteren Pariser Studienreisen machte sich Faber Du Faur dann auch mit der Kunst Gustave Courbets, Théodore Rousseaus und Adolphe Monticellis vertraut. 1867 nahm er seinen Abschied von der Armee, um sich ganz der Kunst zu widmen. 1869 wurde er an der Münchner Akademie Schüler Karl von Pilotys, einem der innovativsten Historienmaler seiner Zeit. In den siebziger Jahren entstanden im Auftrag des Württembergischen Königshauses mehrere großformatige Gemälde, welche Faber Du Faurs Ruf als bedeutender deutscher Schlachtenmaler begründeten. Der große Erfolg seines während der Pariser Weltausstellung von 1878 gezeigten Panorama "Belagerung von Paris" zog die Anfertigung einer Vielzahl von Panoramen nach sich, die nach und nach in den verschiedensten Großstädten gemalt und gezeigt wurden. 1880 unternahm Faber Du Faur eine Studienreise nach Tunis, um dann, 1883, ein halbes Jahr nach Marokko zu gehen, was zu einer deutlichen Aufhellung seiner Palette und einem expressiveren Farbumgang führte. Eine Entwicklung, die er auf Reisen nach Spanien weiter beförderte, ihn aber zu einem Außenseiter machte, der 1901 unbeachtet in München verstarb. Die Qualität seiner Kunst wurde erst posthum wiederentdeckt und gewürdigt: 1903 wurden vier seiner Werke auf der Biennale in Venedig gezeigt und, als vorläufiger Höhepunkt, fand 1927 in der Nationalgalerie Berlin eine große monografische Ausstellung statt, auf der 160 seiner Gemälde zu sehen waren.

Der einen Einblick in sein Schaffen gewährende Briefwechsel mit seinem Malerfreund Carl von Häberlin liegt in der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart.

Auswahl öffentlicher Sammlungen, die Werke von Otto von Faber du Faur besitzen:

Bayerisches Armeemuseum Ingolstadt , Kunstmuseum Stuttgart , Galleria d’Arte Moderna Triest , Lenbachhaus München , Nationalgalerie Berlin , Neue Pinakothek München , Staatsgalerie Regensburg , Staatsgalerie Stuttgart.

Auswahlbibliographie

Theodor Musper: Schwäbische Lebensbilder, Stuttgart 1941.

Peter Wilhelm Pech: Carl von Häberlin, Tübingen 1982.

Julius Fekete: Carl von Häberlin und die Stuttgarter Historienmaler seiner Zeit, Sigmaringen 1986.

Claus Zoege von Manteuffel (Hg.): Kunst und Künstler in Württemberg, Stuttgart 1996.

Gertrud Seizinger: Otto von Faber du Faur. Studien zu den Arbeiten in Öl, Stuttgart 2010.