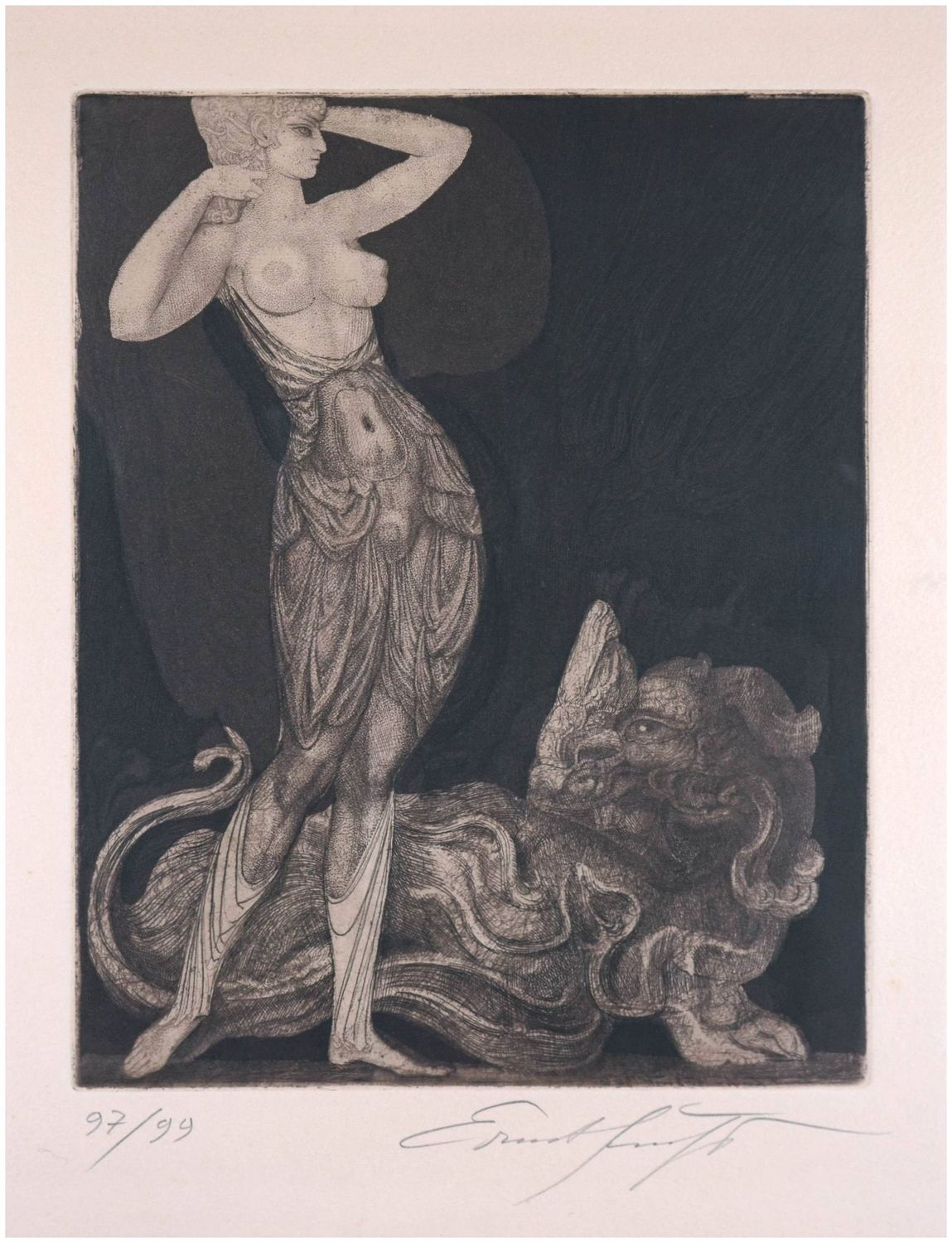

Fuchs, Ernst (1930-2015), Genie und Tier, 1966

Ernst Fuchs(1930 Wien - 2015 Wien), Genie und Tier , 1966, Weis 94. Radierung, 22,5 x 17,7 cm (Plattenrand), 29,7 x 28,8 cm (Blattgröße), 35 x 34 cm (Rahmen), links unten in Blei nummeriert 97/99, rechts unten in Blei handsigniert, in goldener Leiste gerahmt.

- präziser und kräftiger Druck mit dezent nachgedunkeltem Papier und Binnenbräunung durch vorhergehende Rahmung

- Eros und Trieb -

Die Radierung lag der auf 99 Exemplare limitierten 1966 von der Frankfurter Galerie Sydow herausgegeben Vorzugsausgabe von Ernst Fuchs künstlerischem Manifest „Architectura caelestis“ bei. Dies verdeutlicht bereits den programmatischen Charakter der Grafik für Ernst Fuchs künstlerisches Selbstverständnis.

Vor einem schwarzen Grund sehen wir in eleganter Pose eine junge Frau. Sie durchmisst den gesamten Bildraum und scheint geradewegs über die obere Bildgrenze hinauszuwachsen. Dabei entblößt sich ihr Körper nach oben hin, so dass sie die Fülle ihrer körperlichen Schönheit offenbart, während sie selbst in die Ferne zu blichen scheint. Bei ihrer Gestaltung greift Fuchs auf den Kontrapost der Antike zurück, den er zugleich manieristisch zuspitzt: Ihr rechtes Bein löst sich vom Boden, wodurch ein Vorwärtsschreiten angedeutet wird und der Unterkörper eine Bewegung in diese Richtung vollführt, während der Oberkörper zurückschwingt und der Kopf im strengen Profil fixiert wird. Auf diese Weise vollführt die Figur einen eleganten S-Schwung, den der britische Virtuose der Druckgrafik, William Hogarth, als Line of Beauty bezeichnet hat.

Hinter der Frau lagert, ebenfalls bilddurchmessend, ein ungeheuerliches Fabelwesen, das – der Schönen und dem Bist vergleichbar – die grazile Eleganz der jungen Schönheit konterkariert. Die durch den Titel des Blattes, Genie und Tier , formulierte Opposition zeigt sich auch in der Gegensätzlichkeit von vertikal und horizontal und von hell und dunkel. Und doch eignet dem Tierkörper durch die ornamentalen Schwünge eine eigene Eleganz, die in der S-Form des Schwanzes kulminiert, mit dem das Tier optisch das Bein der Frau berührt. Und eben die Schwünge des Tierkörpers finden – in derselben Tonalität gehalten – in den Faltenwürfen der Kleidung der Frau und der Gestaltung der Beine ihre Entsprechung. Die Gegensätzlichkeit ist folglich zugleich ein Zueinandergehören. Der hintere Fuß des Tieres bildet gleichsam den Untergrund, aus dem sich der Fuß des Genies herauslöst und aufzusteigen scheint.

Das machtvolle, die Frau anblickende Tier ist der Wächter des Genies, mit dem es zugleich innig verbunden ist. Tier und Genie verhalten sich wie der Trieb zu dem ihm innewohnenden göttlichen Eros, der Platon zufolge die künstlerische Inspirationskraft ist. Die Dynamik dieser fruchtbaren Spannung zwischen Genie und Tier, zwischen Trieb und Eros, wird durch den ornamental fluktuierenden schwarzen Grund zusätzlich intensiviert.

zum Künstler

Der junge Ernst Fuchs wählt als Taufnamen ‚Ernst Peter Paul‘, eine Reverenz des gerade einmal Zwölfjährigen an Peter Paul Rubens, der ihn immer wieder inspirieren sollte. Ein erster künstlerischer Unterricht wurde ihm durch den Bruder seiner Taufpatin, Alois Schiemann, zuteil. Später besuchte er die Malschule St. Anna in Wien und 1946 wurde er in die Wiener Akademie der bildenden Künste aufgenommen, wo er unter Robin Andersen und Albert Paris Gütersloh, dem geistigen Vater der Wiener Schule des Phantastischen Realismus bis 1950 studierte. Nach zahlreichen Reisen hielt sich Fuchs länger im Dormitio-Kloster am Berg Zion in Israel auf, wo er sich intensiv mit der ihn prägenden Ikonenmalerei und der damit verbundenen spirituellen Maltechnik beschäftigte. In seinem Buch Architectura Caelestis (1966) teilt er mit, dass viele seiner Motivfindungen auf visionären Erfahrungen basieren, was er später abermals hervorhebt:

„Nicht selten gelange ich während des Malens in Trance, mein Bewusstsein schwindet zugunsten eines medialen Schwebezustandes, in dem ich mich von sicherer Hand geführt und bewegt fühle, Dinge tuend, von denen ich bewußtermaßen wenig weiß. Dieser Zustand kann mitunter mehrere Stunden dauern. Danach erscheint mir alles, was ich in diesem Zustand geschaffen habe, als ob ein anderer es getan hätte.“

- Ernst Fuchs

1962 kehrte Fuchs nach Wien zurück, wurde zum Professor an der Akademie berufen und zum wohl einflussreichsten Protagonisten der Wiener Schule des phantastischen Realismus, die 1959 im Belvedere ihre erste Gruppenausstellung präsentiert hatte. Neben Ernst Fuchs waren Arik Brauer, Rudolf Hausner, Anton Lehmden, Helmut Leherb und Güterslohs Sohn, Wolfgang Hutter, Hauptvertreter dieser Kunstströmung.

1972 erwarb Fuchs die Otto-Wagner-Villa, die er in kongenialer Weiterführung des Wiener Jugendstils zu seinem Privatmuseum gestaltete. In den 70er Jahren entwickelte sich auch die Künstlerfreundschaft mit Salvator Dalí und Arno Breker, die Dalí 1975 in die Worte fasste: „Wir sind das Goldene Dreieck der Kunst: Breker-Dalí-Fuchs. Man kann uns wenden, wie man will, wir sind immer oben.“

Fuchs bestätigte sich auch als Sänger spiritueller Lyrik und widmete sich ab den 1990er Jahren zusehends seiner phantastischen Architektur. Die in der Otto-Wagner-Villa verfolge Idee eines Gesamtkunstwerks schlug sich auch in der Gestaltung von Gebrauchsgegenständen nieder. So wurde ein BMW 635 CSi nach seinem Entwurf zum „Feuerfuchs auf Hasenjagd" und die Porzellanmanufaktur Rosenthal fertige zahlreiche Produkte nach seinen Vorlagen an.

In seiner Kunst schöpft Ernst Fuchs aus der Fülle der Tradition, aus der sein Genius eine ganz neue Semantik gebiert:

„Erkenntnisse suchen mich heim, die zu finden ich gar nicht gehofft hatte. Von dieser Geistlichkeit erfasst, begreife ich auch, was die großen Erkenntnisse anderer Maler waren, die meine Bewunderung erregten. Ein Verständnis der Kunst und der Erkenntnis, die sie vermittelt, erfasst mich, so, als ob mein Geist mit allen Künstlern aller Epochen in einen Diskurs geraten wäre.“

- Ernst Fuchs

Auswahlbibliographie

Quelltexte

Ernst Fuchs: Architectura Caelestis - Images Of The Hidden Prime Of Styles (Die Bilder des verschollenen Stils), Frankfurt a. M. 1966.

ders.: Im Zeichen der Sphinx. Schriften und Bilder. Hrsg. v. Walter Schurian, München 1978.

ders.: Aura. Ein Märchen der Sehnsucht, München 1981.

ders.: Phantastisches Leben. Erinnerungen, Berlin 2001.

Werkverzeichnis

Helmut Weis: Ernst Fuchs. Das graphische Werk. 1967 - 1980, München 1980.

Literatur

Gerhard Habarta: Ernst Fuchs. Das Einhorn zwischen den Brüsten der Sphinx. Eine Biographie, Graz 2001.

Friedrich Haider (Hrsg.): Ernst Fuchs. Zeichnungen und Graphik aus der frühen Schaffensperiode mit Hinweisen auf die Malerei 1942-1959, Wien 2003.

Agnes Husslein-Arco (Hrsg.): Phantastischer Realismus. Arik Brauer, Ernst Fuchs, Rudolf Hausner, Wolfgang Hutter, Wien 2008.