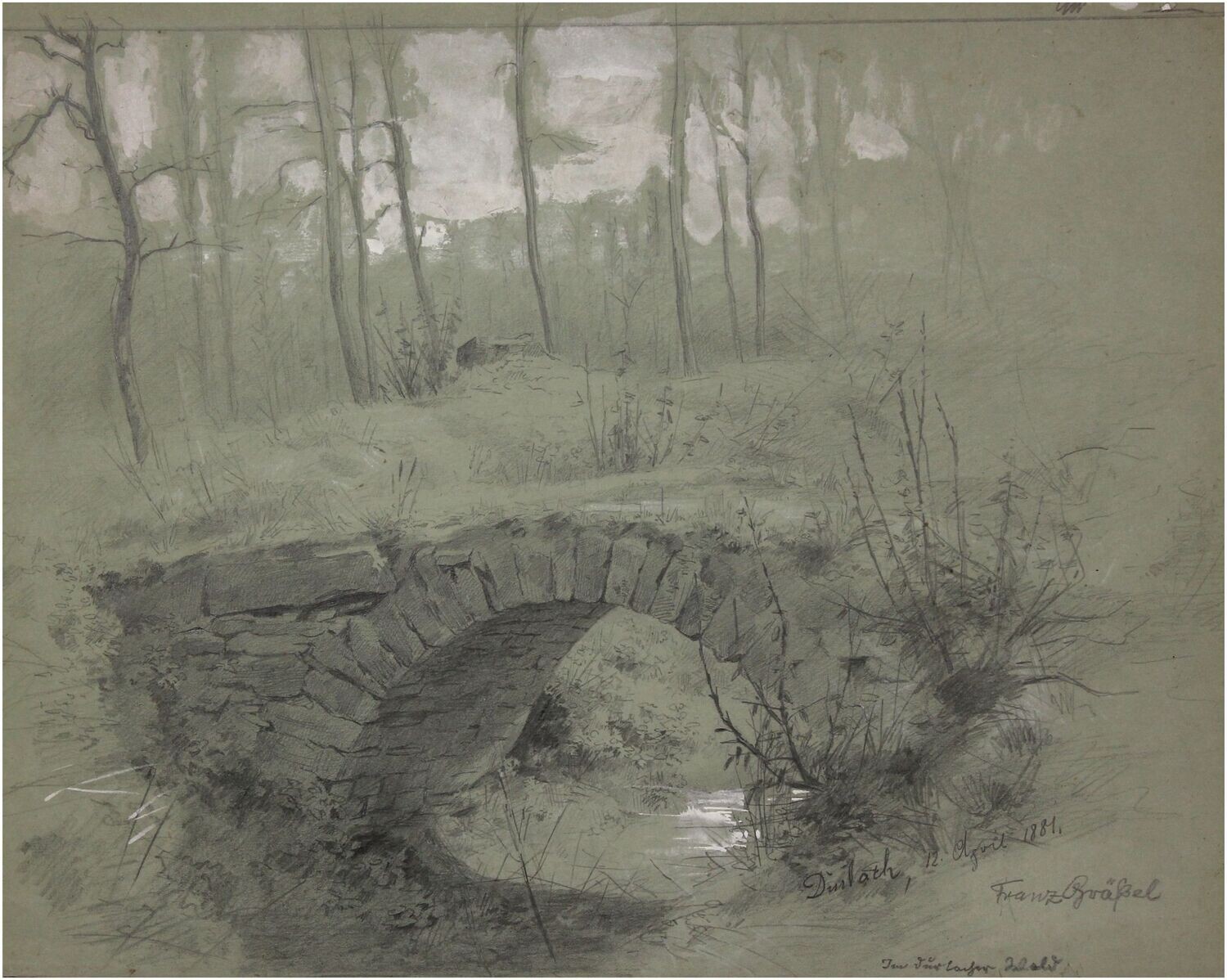

Gräßel, Franz (1861-1948), Im Durlacher Wald, 1881

Franz Xaver Gräßel[Grässel] (1861 Oberasbach/Baden - 1948 Emmering). Im Durlacher Wald. 1881. Bleistiftzeichnung, weiß gehöht, auf graugrünem Papier. 33 x 41,7 cm. Eigenhändig signiert, datiert und ortsbezeichnet „Franz Gräßel. Durlach, 12. April 1881“.

- Stilles Plätschern an heimlichem Ort -

Die Zeichnung präsentiert eine Waldansicht, die - wie in einer Zuspitzung des visuellen Aufmerksamkeitsfokus - an den Rändern diffus bleibt und auch keinen Betrachterstandort im Bild zulässt. Dadurch wirkt die Szenerie erscheinungshaft, gewinnt durch die Festigkeit der massiven, aus Bruchsteinen zusammenfügten Bogenbrücke aber zugleich an realer Substanz. Als Hauptmotiv des Bildes fungiert die wie ein archaisches Relikt mit der Natur verschmolzene Brücke zugleich als Blickführung, die die Aufmerksamkeit auf das weiß gehöhte Wasser des Bachlaufs und die ihn umgebende Vegetation lenkt. Die dort erfolgende Diffusion der Wahrnehmung führt den Blick aber wieder zur Brücke und damit zur All-Ansicht zurück, so dass ein beständiger Wechsel von Diffusion und Konkretion initiiert wird, in welchem die spezifische, die Szenerie verlebendigende Spannung des Bildes gründet. Die Materialisation und Dematerialisation erfolgt aber nicht allein mit dem im Bild umherschweifenden Blick, sie ist zugleich an die Annährung und Entfernung des Betrachters vom Bild gekoppelt, das gerade in der nahsichtigen Betrachtung seine Detailfülle verliert, die sich mit zunehmendem Abstand wieder rekonfiguriert.

In Gräßels Karlsruher Studienzeit fallend, reflektiert der Künstler hier über die Entstehung der Bildgegenständlichkeit. Dabei ist die Natur allerdings mehr als ein bloßer motivischer Anlass. Gerade durch die vom gewählten grünen Papier unterstützte Darstellungsweise kommt die genuine Verbundenheit von Kultur und Natur sinnbildlich zum Ausdruck.

Die Zeichnung ist ein eindrucksvolles Zeugnis, mit welch souveräner Sprezzatura

Gräßel gekonnt die abstraktesten Striche setzt, die sich zur Bildmitte hin zusehends motivisch zusammenschließen. Dass Gräßel diesem Werk mehr als den Charakter einer bloßen Skizze beigemessen hat, belegen die Signatur und die taggenaue Datierung.

zum Künstler

Franz Gräßel wuchs in einem Umfeld auf, aus dem sich seine späteren Schlüsselmotive speisen sollten: Das Haus seiner Eltern war ein Mühlbetrieb. Nachdem Gräßel von 1878 bis 1884 die Kunstakademie in Karlsruhe besucht und unter Carl Hoff bis zur Meisterabteilung studiert hatte, setzte er seine Ausbildung von 1886 bis 1890 an der Münchner Akademie als Schüler von Wilhelm von Lindenschmidt fort. Vor allem in der Genre- und Porträtmalerei geschult, porträtierte er zunächst das Leben der Schwarzwaldbauern. Ab 1894 wandte er sich dann verstärkt der Tiermalerei zu, wobei er sich vor allem auf die Darstellung von Enten und Gänsen kaprizierte, was ihm den Beinamen "Enten-Gräßel" eintrug. Damit bildet Gräßels Werk eine Parallele zum Oeuvre Alexander Koesters (1864-1932), der seinerseits als "Enten-Koester" bezeichnet worden ist. Koester hatte im Jahr nach Gräßels Weggang von Karlsruhe, ebenfalls bei Carl Hoff, ein Kunststudium aufgenommen und ist, wie Gräßel, später nach München gegangen. Ebenso wie Koester malte Gräßel neben den Tierdarstellungen aber auch weiterhin Porträt- und Landschaftsbilder.

1900 kehrte Gräßel der Großstadt den Rücken und zog von München nach Emmering bei Fürstenfeldbruck, wo sich in der Nachfolge Gräßels etliche Künstler ansiedelten, die als „Brucker Maler“ bekannt wurden. Aufgrund seines überregionalen, ja internationalen Erfolges wurde Gräßel 1911 von Prinzregent Luitpold zum königlichen Akademie-Professor an der Akademie der Bildenden Künste München ernannt. 1914 wurde im Brucker Rathaus die erste Ausstellung einheimischer Künstler gezeigt und 1924 schließlich die Künstlervereinigung Fürstenfeldbruck gegründet, dessen Ehrenvorsitzender Gräßel war.

Gräßel beschickte regelmäßig die Jahresausstellungen im Münchner Glaspalast, bei denen er häufig auch als Juror fungierte. Franz Hanfstaengels "Kunst unserer Zeit" und die "Jugend" veröffentlichten laufend Reproduktionen von Gräßels Gemälden. Zu seinen prominentesten Sammlern gehörten der Prinzregent Luitpod von Bayern, Kaiser Wilhelm II. und der Kedive von Ägypten, Said Halim Pascha.

Gräßel war Mitglied in der Münchner Künstlergenossenschaft, im Künstlerbund Isar, im Verein Münchner Aquarellisten und im Kunstverein München. Er wurde mit zahlreichen Preisen geehrt: 1888 erhielt er die II. Medaille der Akademie für sein Gemälde "Bei der Arbeit", das seine drei Schwester in der Tracht von Schwarzwaldbäuerinnen zeigt; 1897, anlässlich der Internationalen Kunstausstellung München, die 2. und 1909 die 1. Goldene Medaille. 1903 wurde Gräßel mit der Silberne Staatsmedaille Salzburg und 1910 mit der Silbernen Medaille der Internationale Kunstausstellung Buenos-Aires ausgezeichnet.

Auswahl öffentlicher Sammlungen, die Werke von Franz Gräßel besitzen:

Alte Nationalgalerie Berlin , Art Gallery Glaskow , Augustiner-Museum Freiburg i. Br. , Neue Pinakothek München , Städtische Galerie München.

Auswahlbibliographie

Karl Trautmann: Professor Franz Gräßel (genannt "Enten-Gräßel") zum Gedenken. In: Amperland 10 (1974), S. 531-563.

Heidi C. Ebertshäuser: Malerei im 19. Jahrhundert. Münchner Schule. Gesamtdarstellung und Künsterlexikon, München 1979.

Horst Ludwig: Münchner Maler im 19. Jahrhundert. Bd. 2: Gebhardt - Küstner, München 1982.

Walter G. Well: Maler im Fürstenfeldbrucker Land. Ein Erinnerungsbuch, München 1988.

Hans H. Hofstätter (Hg.): Kunst und Künstler in Baden, Stuttgart 1995.

Dirk Hoogen (Hg.): Maler in Bruck. Ein Katalog zur Sammlung der Sparkasse Fürstenfeldbruck anläßlich der Ausstellung zum 50. Todestag von Franz Gräßel, Fürstenfeldbruck 1998.

Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Neue Pinakothek (Hg.): Deutsche Künstler von Marées bis Slevogt, Bd. 1, München 2003.

Margret Zimmermann (Hg.).: Gemälde des 19.und 20. Jahrhunderts - Augustiner Museum Freiburg, Freiburg im Breisgau 2004.