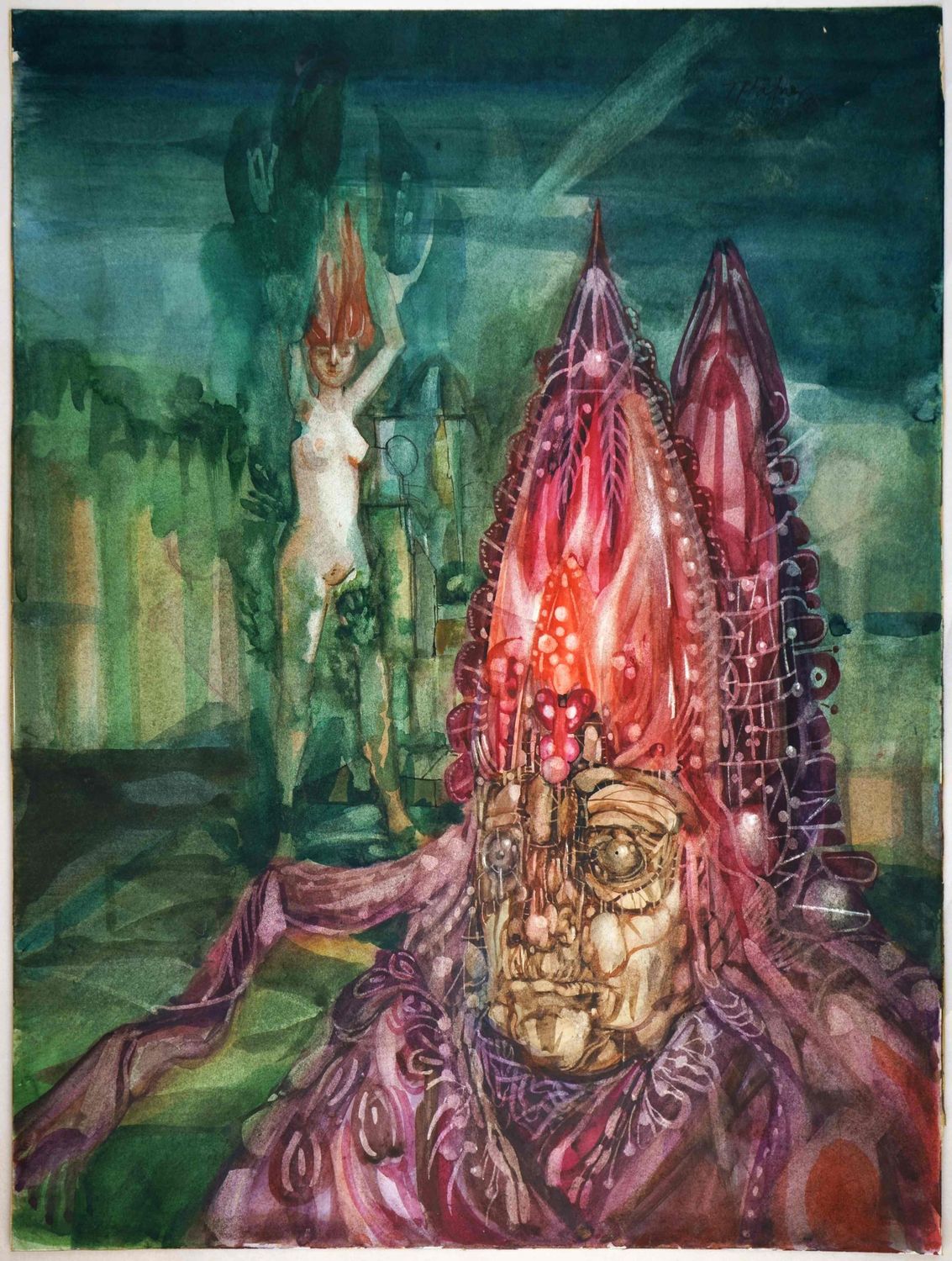

Häfner, Thomas (1928-1985), Die Vision des Bischofs, 1965

Thomas Häfner(1928 Berlin - 1985 Düsseldorf), Die Vision des Bischofs , 1965. Aquarell auf Papier, 47,5 x 35,5 cm, oben rechts mit „T[homas]Häfner [19]65“ handsigniert und handdatiert.

- guter Zustand mit kraftvollen Farben, rückseitig an den Rändern Reste einer alten Montage

Exposé als

PDF

- Gefangener der eigenen Begierde -

Ganz an den Bildvordergrund herangerückt ist ein Bischof zu sehen, der durch den gewählten büstenartigen Ausschnitt wie eine Skulptur wirkt. Und tatsächlich weist sein Gesicht gleichsam steinerne Züge auf. Er ist ‚auf ewig‘ in dieser Haltung gefangen. Und dennoch weht ein Pendilienband der Bischofsmitra auf und trägt damit eine Temporalität ins Bild hinein, die sich über dem Band gänzlich entfaltet. Dort beginnt eine auf den Bischof blickende nackte junge Schönheit ihre Gestalt zu wandeln. Thomas Häfner setzt hier Daphne ins Bild, die – so berichten es die Metamorphosen Ovids – um der Verfolgung durch Apoll zu entgehen, zum Lorbeerbaum wird.

Der Verwandlungsprozess betrifft aber nicht allein Daphne, sondern auch den Bischof selbst. Ihre Metamorphose, die ihre Schönheit zur Auflösung bringt, lässt den von ihr gebannten Bischof versteinern. Analog zur Mythologie sucht er als Apoll mit dem Pendilienband Daphne zu greifen, die zwar förmlich auf dem Band steht, aber dennoch nicht greifbar ist und sich im Moment ihrer höchsten Präsenz und aufreizendsten Schönheit entzieht.

Steht Apoll für den Eros, so Daphne für die begehrte Weiblichkeit schlechthin. Sie ist die unerreichbare ‚Vision‘ des Bischofs. Dass es sich um eine Vision handelt, wird verdeutlicht, indem Daphne hinter dem Rücken des Bischofs situiert ist und dennoch auf ihn blickt, als ob sie sich gegenseitig anschauen würden, während der Blick des Bischofs aus dem Bild hinausgerichtet ist, wo er in der Ferne und doch ganz nahe die unerreichbare Schönheit erschaut. Auch weist der Kopf mit der Mitra etwa dieselbe Höhenerstreckung wie Daphne auf, um zu veranschaulichen, dass sie seinem Kopf entsprungen ist. Beide, der Bischof und Daphne, haben zwar dieselbe Größe und doch ist der ihr untergeordnete Bischof ganz seiner eigenen Vision unterworfen. Die kaum mehr sichtbare, zwischen dem Bischof und Daphne nurmehr andeutungsweise erkennbare Kirche ist ganz im Hain der Versuchung aufgegangen.

Eines von Thomas Häfners frühesten Bilder aus dem Jahr 1956 zeigt die Versuchung des Hl. Antonius, eine Thematik, die er hier erneut aufgreift und in sublimierter Form unter psychoanalytischen Vorzeichen neu formuliert: Der Bischof ist sein eigener Versucher, dem er nicht zu entkommen vermag. Er bleibt auf ewig Gefangener seiner eigenen Begierden, die eine ‚höhere‘ Realität darstellen als sein durch die nahezu gänzlich verschwundene Kirche versinnbildlichter Glaube. Er ist von der Vision seiner eigenen Begierde derart gebannt, als ob ihm die Augenlider weggeschnitten worden wären, um eine Wendung Heinrich von Kleists aufzugreifen, die er angesichts von Caspar Davids Mönch am Meer geprägt hat. Der Bischof vermag seinen beinahe leer gewordenen Blick nicht abzuwenden und seiner Vision zu entkommen. Er ist dazu verurteilt, sie ewig als das sich ihm Entziehende zu betrachten, wobei er in das Versprechen seiner eigenen Begierde eingekleidet ist: Das violette Bischofsornat wird in der Mitra zum feurigen Rot einer weiblich konnotierten organischen Ornamentalität, die den Bischof innerlich ausgezehrt zu haben scheint. Dieses Farbcrescendo der Begierde wird vom Grün derart hervorgehoben, dass sich der Bischof scheinbar diesseits des Bildes auf unserer Seite befindet, was verdeutlicht, dass er einzig das veranschaulicht, was auch uns bestimmt.

Mit dem auch in technischer Hinsicht meisterhaften Aquarell schafft Thomas Häfner ein Bild, das in seiner Eindringlichkeit über die Werke des durch seinen phantastischen Realismus mit Häfners Kunst zwar verwandten doch weit versöhnlicheren Ernst Fuchs hinausgeht, der sich gleich mehrfach der Apoll und Daphne Thematik annimmt.

zum Künstler

Thomas Häfner war der Sohn der Künstler Herbert Häfner und der Jüdin Ilse Häfner-Mode. Seine Mutter unterlag ab 1933 einem Ausstellungsverbot und wurde 1944 ins KZ Elben bei Kassel interniert. Auch der Vater, der sich weigerte in die seitens der Nazis geforderte Scheidung einzuwilligen, erlitt Repressalien. Um den Sohn Thomas der Verfolgung zu entziehen, wurde er auf Vermittlung des Bruders von Ilse Häfner-Mode, dem späteren Professor für Orientalische Archäologie in Halle, Heinz Mode, in Ceylon untergebracht, wo er von 1938 bis 1948 lebte. Zurück in Deutschland nimmt Thomas Häfner 1949 ein Studium an der Kunstakademie Düsseldorf auf und wird Meisterschüler Otto Pankoks.

Thomas Häfner war Mitinitiator der 1956 in Düsseldorf gegründeten Jungen Realisten , die sich gegen die Hegemonie der abstrakten Malerei wandten. Zu den Mitgliedern zählten Hans-Günther Cremers, German Beccera, Hannelore Köhler, Wolfgang Lorenz und Willi Wirth. Von 1956 bis 1966 fanden Gruppenausstellungen in Düsseldorf, Berlin, Darmstadt, Wien, Rouen und Krefeld statt. Auf ihnen präsentierte Häfner die surrealen Werke seines Phantastischen Realismus .

1975 eröffnet er in der Düsseldorfer Altstadt die Schmuckgalerie Sphinx und widmete sich fortan vor allem der künstlerischen Schmuckgestaltung.

„Thomas Häfner, ‚The painter of dreams‘, malt seine Bilder aus der Tiefe des Unbewussten wie im Traum. Ohne Vorentwurf fügt er assoziativ die Szenen schöpferisch aneinander und führt sie – auch in ihren Gegensätzlichkeiten – zur Synthese.“

- Ditmar Schmetz

Auswahlbibliographie

Freundeskreis Stadtmuseum Düsseldorf (Hrsg.): Thomas Häfner. Der Maler und Bildhauer. 1928-1985, Willich-Anrath 1995.

Ditmar Schmetz: Thomas Häfner (1928–1985) – Der Blick hinter die Maske. In: Ilse Häfner-Mode. Bilder im Lebens- und Liebesreigen, hrsg. v. Christian Walda, Rensburg 2013, S. 125-141.