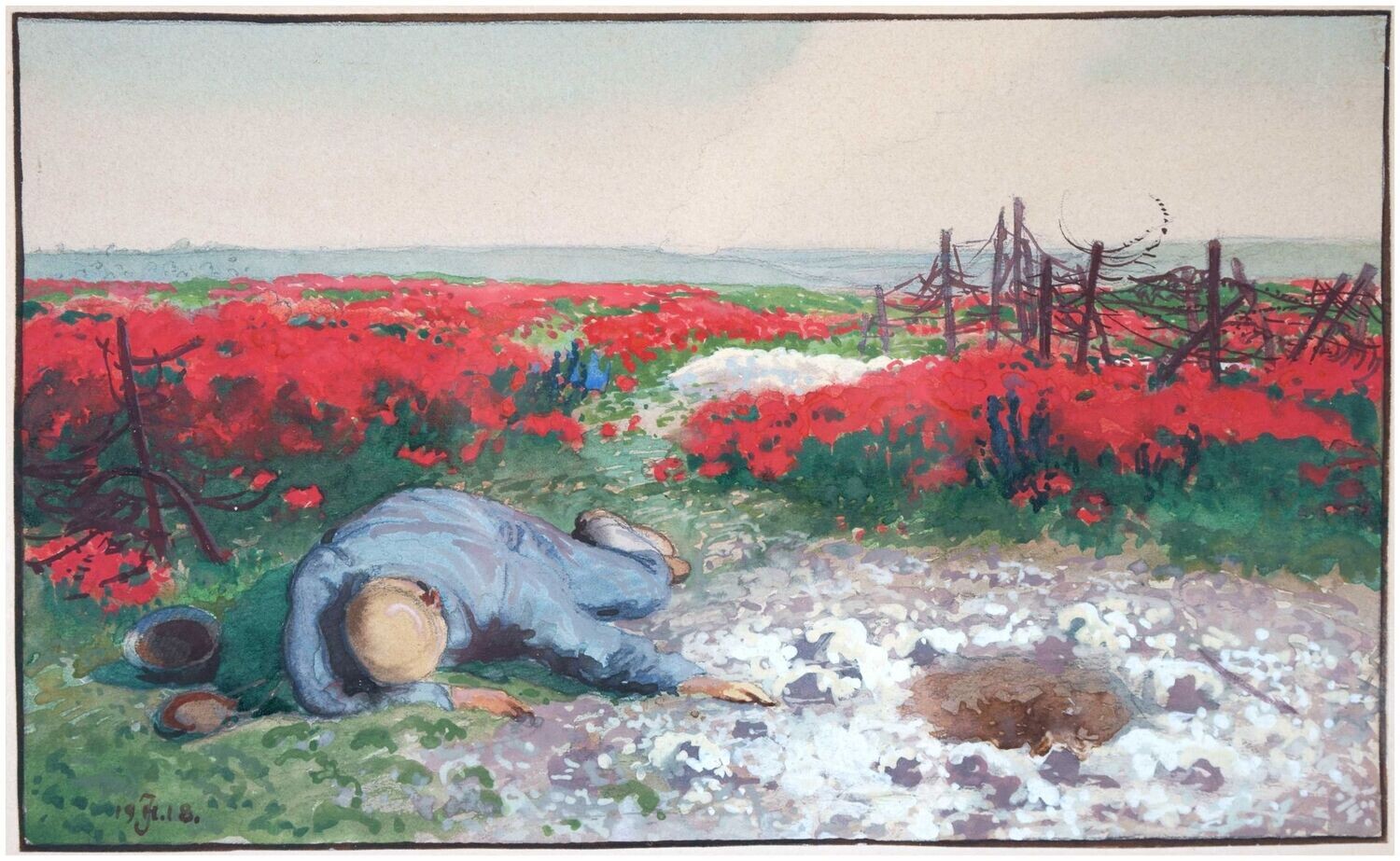

Hänsch, Johannes (1875-1945), Rot blühende Kriegslandschaft mit totem Soldaten, 1918

Johannes Friedrich Heinrich Hänsch(1875-1945), Rot blühende Kriegslandschaft mit totem Soldaten , 1918. Aquarell und Gouache auf Papier, 15 x 24,5 cm (Darstellung), 27 x 37 cm (Blattgröße / Rahmen), links unten monogrammiert und datiert „19JH18“.

- Papier leicht nachgedunkelt

Exposé als

PDF

- Blutende Blumen -

Trotz des relativ kleinen Formats veranschaulicht das mit einem Binnenrahmen versehene Aquarell panoramaartig eine bis zum Horizont reichende flache Landschaft. So weit das Auge reicht blüht der Mohn in flammendem Rot. Dabei sind die Blüten allerdings nicht einzeln herausgearbeitet, wodurch eine nahezu zusammenhänge rote Fläche entsteht. Das leuchtende Rot wird vom vegetabilen Grün durchsetzt. Ein Komplementärkontrast, der eine intensive Farbwirkung erzeugt. In diesen Farbkontrast hinein bricht sich vom Mittelgrund her ein weißes Areal Bahn, das zum Bildvordergrund hin breiter wird und ein braunes Loch umgibt. In Blau gehalten liegt daneben der eigentliche Protagonist des Bildes, der bei der Betrachtung als erstes ins Auge fällt: Ein toter Soldat. Neben ihm ist sein Helm zu sehen, der das leere Innere offenbart. Die braune Hohlform korrespondiert mit dem Loch im Boden. Ein von heller Asche umgebener Granattrichter, der – wie der umgekehrte Helm – zum Zeichen des Todes wird. Die Arme des Soldaten weisen auf den Trichter, während der leere Helm die Schädelkalotte paraphrasiert und, wie der Trichter, das leere Dunkel des Todes thematisiert.

Der Körper des Soldaten ist allerdings unversehrt und nicht – wie bei Otto Dix' Triptychon „Der Krieg“ – ein zerstückelter Kadaver. Stattdessen aktiviert Johannes Hänsch die Landschaft und dabei insbesondere die Farbigkeit, um eine blühende Todeslandschaft zu veranschaulichen, die vom Granatrichter vorne bis zur aufsteigenden Rauchsäule am Horizont reicht. Ist der Körper des Soldaten unversehrt, so wirkt der emblematisch auch über den leeren Helm gesetzte Stacheldrahtverhau wie zerfetzt. Rechts im Bild scheint der Stacheldraht gar vor Entsetzen ‚die Arme‘ zum Himmel auszustrecken. Vor dem Hintergrund dieser Allegorie wird auch der Gehalt des leuchtenden Rots deutlich: Die Landschaft ist blutdurchtränkt, förmlich ein Meer aus Blut und der einzelne unbekannte Soldat steht pars pro toto für alle auf dem Schlachtfeld Gefallenen. Das Sterben im Krieg ist kein Sterben in Gemeinschaft, sondern in Einsamkeit. Um die Vereinzelung im Tod hervorzugeben, hat Johannes Hänsch das Blau des Soldaten in der von seinem Körper vorgegebenen Achse im Bildmittelgrund in das rote Meer hineingesetzt.

Als Meister der Landschafsmalerei gelingt es Hänsch eine ganz natürlich wirkende Landschaftsallegorie zu kreieren, die den Schrecken und das Sterben des Krieges veranschaulicht, ganz ohne die Brutalität des Krieges selbst darzustellen. Dieses singuläre ‚Kriegerdenkmal‘ des unbekannten Soldaten ist das Gegenteil einer Heroisierung und dennoch bleibt die Würde des verstorbenen Soldaten durch die Unversehrtheit seines Körpers gewahrt.

zum Künstler

Als Sohn des Bildhauers Adolf Hänsch erhält der junge Johannes seine erste künstlerische Ausbildung im Berliner Atelier seines Vaters. Er entscheidet sich schließlich jedoch Maler zu werden und nimmt 1897 das Studium an der Berliner Akademie der Künste auf. Zunächst studiert er bei Paul Vorgang und Eugen Bracht, wobei er besonders von der zusehends an der Farbe orientierten Landschaftsmalerei Eugen Brachts profitiert. Anschließt wechselt er 1901 in die Klasse Friedrich Kallmorgens, mit der er mehrwöchige Exkursionen in die Natur unternimmt. 1905 wird er schließlich Meisterschüler Albert Hertels, bei dem er die Kunst des Aquarellierens erlernt.

Bereits ab 1903 beschickt er bis 1933 jährlich die Große Berliner Kunstausstellung, die Ausstellungen des Vereins Berliner Künstler und den Münchner Glaspalast. 1905 wird er mit dem Carl-Blechen-Preis geehrt. Von 1917 bis zu seinem Todesjahr 1945 hält er sich in jährlich in Schlesien auf, wo er in Seitendorf an der Katzbach ein Atelier angemietet hat. Ebenfalls nahezu jährlich reist er zum Malen ins Erzgebirge, nach Meran und an die Nord- und Ostsee. Er bleibt aber auch der Brandenburger Landschaft treu, die er – parallel mit Walter Leistikow – künstlerisch ganz neu ins Bild setzt, was ihm den Beinamen „Maler der märkischen Landschaft“ eingetragen hat.

Auswahlbibliographie

Barbara Maennig: Landschaften des Berliner Meisterschülers Johannes Hänsch (1875-1945). Ein Weg zur deutschen Landschaftsmalerei im Spannungsfeld akademischer Lehre und künstlerischer Ansätze der Moderne, Berlin 2003.

Jelena Jamaikina (Hrsg.): Wanderungen durch die Mark. Der Maler Johannes Hänsch 1875-1945, Schwielowsee 2015.

Alexander Römer (Hrsg.): Zwischen Meeresbrandung und Wolkentreiben. Johannes Hänsch auf Sylt. Dresden 2017.

Richard Beetz: Johannes Hänsch in Schlesien - Der Berliner Landschaftsmaler und seine zweite Heimat, Schwielowsee 2021.