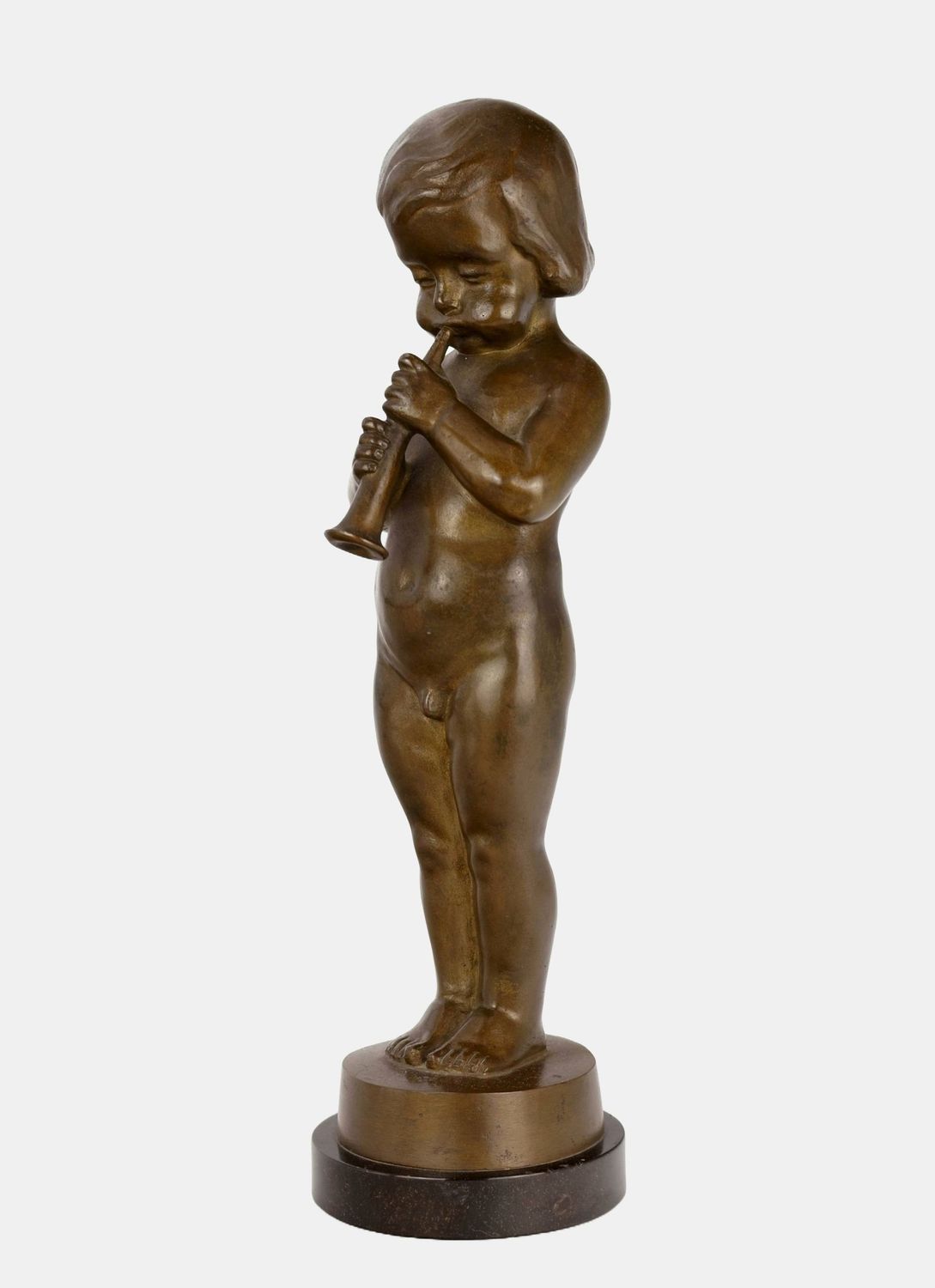

Harders, Hans (1875-1955), Schalmei spielender Knabe, um 1930

Hans Harders(1875 Mörel - 1955 Berlin), Schalmei spielender Knabe , um 1930. Dunkel patinierte Bronze mit runder Plinthe auf schwarzem Marmorsockel (2 cm Höhe), Gesamthöhe 35 cm, Durchmesser des gegossenen Sockels 8 cm, Gewicht 3,86 kg, auf der Rückseite der Plinte Gießereimarke „Lauchhammer Bildguss“. In den Lauchhammer Katalogen als von Hans Harders entworfener „Bildguss 26“ angeführt, unsigniert.

- Vereinzelt etwas bestoßen, Patina insbesondere am Rücken stellenweise berieben, obere Kante des Marmorsockels mit minimalen Abplatzungen, sonst in gut erhaltenem Zustand.

- Die Vergänglichkeit der Töne -

Auf den ersten Blick wirkt es aufgrund des natürlichen Anscheins des Knaben, als ob Hans Harders ein Junge Modell gestanden hätte. Tatsächlich lässt sich der Künstler hier jedoch von Donatellos berühmten musizierenden Putten auf dem Taufbecken des Domes von Siena inspirieren, die der Italiener 1428 geschaffen hat. Einer von ihnen, der Tamburin spielende Putto, befindet sich seit 1902 in der Berliner Skulpturensammlung. Hinsichtlich der Gestaltung der Körperglieder orientiert sich Harders offensichtlich am Werk des Renaissancekünstlers. Selbst die Größe entspricht dem Vorbild. Und doch schafft Harders ein ganz eigenes Kunstwerk, das einen gänzlich anderen Ausdrucksgehalt aufweist.

Der Berliner Künstler verzichtet auf die artifizielle und dennoch natürlich wirkende Torsion von Donatellos Putto und zeigt seinen Knaben stattdessen in einer unbewegten aufrechten Haltung. Die tänzerische Extrovertiertheit wird in eine innerliche, auf die Musik bezogene Gestimmtheit überführt. Die Schlussstellung bewirkt eine Entsprechung des Körpers mit der Schalmei. Der Knabe geht ganz im Akt des Muszierens auf, der auch körperlich zum Ausdruck kommt und insbesondere den aufgeblähten Backen des ganz anders als bei Donatello aufgefassten Gesichts abzulesen ist. Hier wiederum hat Harders barocke Posaune blasende Engel studiert, die ebenfalls eine hohe Stirn aufweisen. Überhaupt ist der ganze Körper – barocken Putten entsprechend – etwas fülliger als bei Donatello, was insbesondere durch die Speckfalten an den Oberschenkeln augenfällig wird. Das umfangreichere Körpervolumen passt zum Muszieren auf dem Blasinstrument und verleiht auch den imaginierten Tönen ein größeres Volumen.

Werden mit Donatello die Putten in der Renaissance zu Kindern, die allerdings geflügelt bleiben, steht hier ein puttohafter menschlicher Knabe in antiker Nacktheit vor Augen, auf die sich auch Donatello bezieht. Die Schalmei ist ebenfalls eine Reminiszenz an die Antike, an Vergils vom frohen Goldenen Zeitalter kündende Hirtenbukolik. Harders Knabe vollführt aber keinen freudigen Tanz. Vielmehr ist er ganz in die von ihm selbst hervorgebrachte Melodie versunken und weist dabei einen tiefsinnig-melancholischen Zug auf, der durch die Knabengestalt nicht konterkariert, sondern noch verstärkt wird. Das Paradies, dem er als Putto selbst entstammt, ist verloren. Was bleibt, ist einzig den Tönen zu lauschen, die verklingen, wie das Paradies selbst verklungen ist. Und doch bietet die Musik selbst der Seele eine temporäre Heimstatt, da sie, wie es der seinerzeit viel gelesene Philosoph Arthur Schopenhauer in seinem Werk Die Welt als Wille und Vorstellung darlegt, eine ästhetische Erlösung aus dem beständigen Getriebensein einer sich beschleunigenden Welt bietet.

zum Künstler

Bereits als Kind zeigte sich Hans Harders künstlerisches Talent, indem er aus Lehm Tierfiguren formte. Die Eltern – Bauern aus Mörel – förderten die Begabung ihres Sohnes und ermöglichten ihm ein Studium an der Berliner und der Dresdener Kunstakademie. Seinen künstlerischen Wurzeln als Plastiker folgend, wurde er Bildhauer und Medailleur. In Berlin ansässig, führten die Bildgießereien Rosenthal & Maeder und später Preiss & Kassler seine Werke aus. Ab den 1920er Jahren schuf Harders zudem Modelle für die Porzellanmanufakturen Fraureuth und Hutschenreuther.