Kampf, Arthur (1864- 1950), Studie zu einer Allegorie des Sieges, um 1900

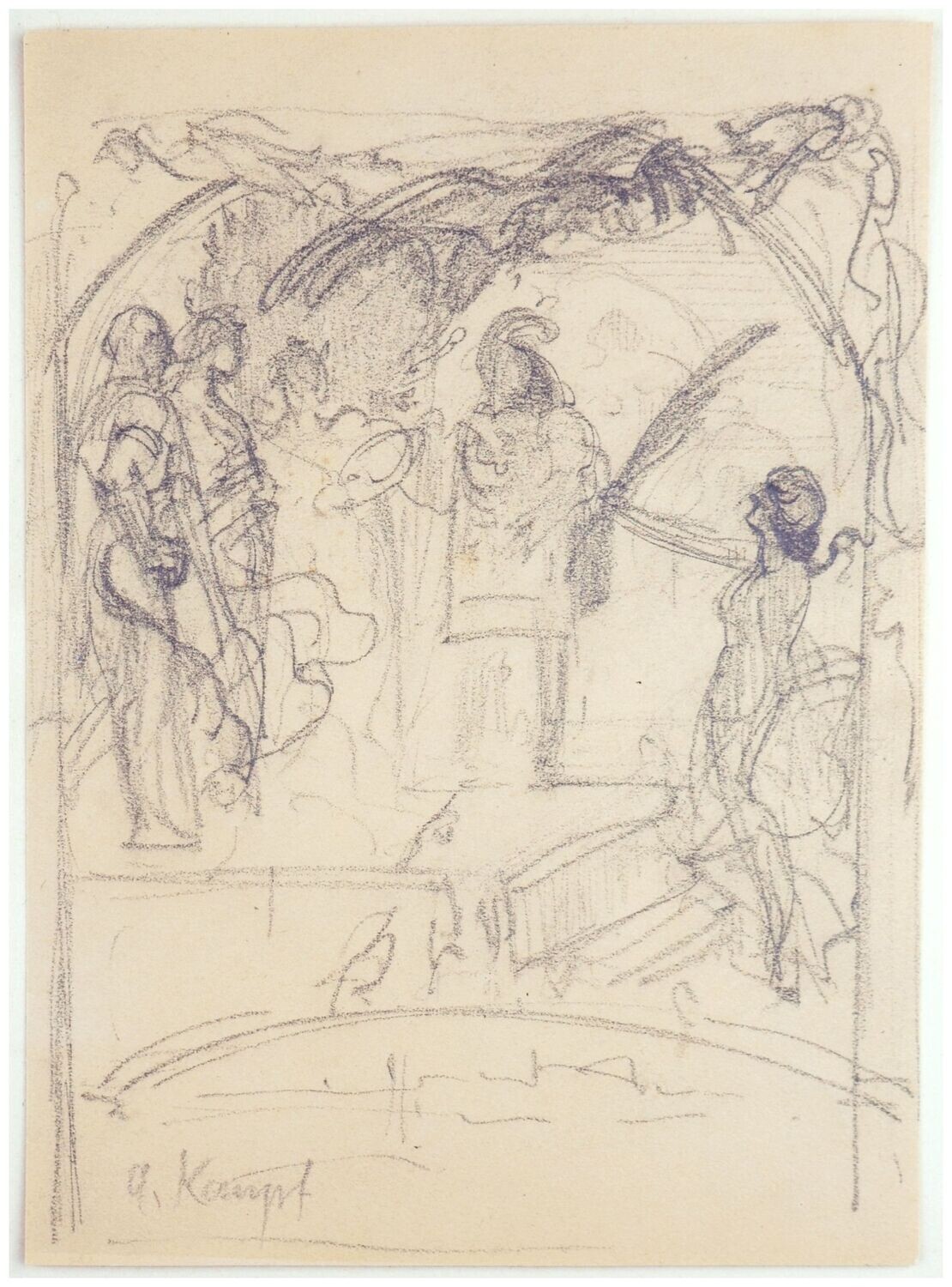

Arthur Kampf(1864 Aachen - 1950 Castorp-Rauxel), Studie zu einer Allegorie des Sieges , um 1900. Bleistift auf Papier, 21 cm x 18 cm, unten links signiert „A. Kampf“.

- leicht nachgedunkelt, sonst in gutem Zustand

- Ein virtuoser Sieg -

Die hochformatige Skizze veranschaulicht ein Plateau, zu dem von rechts eine Treppe hochführt. Damit greift Arthur Kampf eine typische barocke Disposition zur Darstellung von Allegorien auf. Und tatsächlich steigt eine weibliche Figur die Stufen hinauf, um einer wohl ebenfalls weiblichen Gestalt die Siegespalme zu reichen. Ihr wird von weiteren auf dem Plateau stehenden Personen gehuldigt, wobei die Figur am linken Bildrand einen Krieger darstellen mag.

Eingefasst wird die Szenerie von einem ornamental ausgeschmückten Bogenfeld, wodurch der allegorisch-historische Gehalt der Darstellung zusätzlich hervorgehoben wird. Unter der Treppe ist ebenfalls ein Bogen zu sehen, was darauf hindeutet, dass es sich um einen Entwurf für eine Supraporte handeln mag.

Das Blatt könnte in der Nachfolge von Arthur Kampfs im Jahre 1899 erfolgten Berufung zum Leiter des Ateliers für Historienmalerei an der Berliner Kunstakademie entstanden sein. Der die Bildidee einzig umreißende und doch von präganten Lineaturen bestimmte Zeichenduktus entspricht der Skizzenhaftigkeit des Barock und zeugt von Arthur Kampfs intensivem Studium dieser Hochzeit der Historienmalerei.

zum Künstler

Arthur Kampf war der Sohn des Aachener Malers und kaiserlichen Hof-Photographen August Kampf. Sein älterer Bruder Eugen und sein Sohn Herbert waren ebenfalls als Maler tätig.

Arthur Kampf studierte ab 1879 an der Düsseldorfer Kunstakademie bei Eduard von Gebhardt und Peter Janssen d. Ä., dessen Meisterschüler er von 1883 bis 1891 war. Unter dem Eindruck der naturalistischen Bilder von Jules Bastien-Lepage, die Kampf 1885 auf einer Parisreise gesehen hatte, entstand 1886 das auf ein persönliches Erlebnis zurückgehende Gemälde „Die letzte Aussage“. Es zeigt einen durch Messerstiche tödlich Verwundeten. Die beklemmende Drastik der nahezu lebensgroßen Darstellung sorgte für Aufsehen und eine kontroverse Kritik.

Erste Erfolge stellten sich ein: Auf der Berliner Jubiläums-Ausstellung von 1886 wird Kampf eine Ehrenvolle Erwähnung zuteil und auf der Münchener Jahres-Ausstellung von 1890 erhält er die Goldene Medaille. Zwischen 1886 und 1936 beschickt Kampf alle großen deutschen Ausstellungen.

1887 fertigt der Künstler sein erstes Fresko an, das den Auftakt zu einer ganzen Reihe an Monumentalkompositionen darstellt. Mit dem überaus erfolgreichen Gemälde „Aufbahrung der Leiche Kaiser Wilhelm I. im Berliner Dom“ (1888) etablierte sich Kampf als Maler der gegenwärtigen Historie, womit er in die Fußstapfen Adolph von Menzels trat, an dessen Oeuvre er mit dem Bild „Ansprache Friedrichs des Großen an seine Generäle in Koeben“ (1893) unmittelbar anknüpfte. Die Bilder seines Befreiungskriegs-Zyklus wurden in Schulbüchern gezeigt und in großen Auflagen als Postkarten vertrieben.

Was seinen akademischen Werdegang betrifft, wurde Kampf 1887 Hilfslehrer an der Düsseldorfer Kunstakademie und übernahm ab 1894 als Professor zunächst die Antiken- und Naturklasse und dann, ab 1897, die Leitung der Malklasse. 1899 erfolgte Kampfs Berufung an die Berliner Kunstakademie als Leiter des Ateliers für Geschichtsmalerei. 1901 wurde er ordentliches Akademiemitglied und von 1907 bis 1912 Akademiepräsident. Als Nachfolger Anton von Werners leitete Kampf von 1915 bis 1925 die Hochschule für die bildenden Künste in Charlottenburg.

Von seinen Monumentalwerken sind hervorzuheben die zwischen 1898 und 1902 erfolgte Ausmalung des Sitzungssaals des Aachener Kreishauses, welche die soziale Fürsorge des Staates wie die Arbeit des Volkes thematisiert. Prestigeträchtige Folgeaufträge sind die Ausmalung des Lesesaals der neuen königlichen Bibliothek in Berlin und der neuen Aula der der Berliner Universität mit „Fichtes Rede an die deutsche Nation“. Während des ersten Weltkriegs bereiste Kampf auf Wunsch des Generals Ewald von Lochow die westlichen Kriegsschauplätze und 1916 Warschau.

Neben der Malerei beschäftigte sich Kampf auch intensiv mit der Druckgraphik und galt zusammen mit seinem Bruder Eugen und befreundeten Künstlern, wie Alexander Frenz und Olof Jernberg, als Erneuerer der Lithographie in Düsseldorf. Ab 1913 war er dann kontinuierlich als Illustrator von Geschichtswerken und literarischen Klassikern wie Shakespeare und Goethe tätig.

Kampf blieb auch nach 1933 ein anerkannter Künstler. Anlässlich der Retrospektive seines Gesamtwerks auf der „Großen Deutsche Kunstausstellung“ wurde ihm das „Adlerschild des Deutschen Reiches“ verliehen. In der Endphase des Zweiten Weltkriegs erfolgte Kampfs Aufnahme auf Hitlers „Gottbegnadetenliste“, wodurch Kampf vor einem Kriegseinsatz geschützt war. Nach dem Zweiten Weltkrieg geriet Kampf, dessen Oeuvre zu großen Teilen vernichtet worden war, in Vergessenheit.

Arthur Kampf gehörte zahlreichen Künstlervereinigungen an. Er war Mitglied im „Verband der rheinisch-westfälischen Künstler“, in der „Gesellschaft deutscher Aquarellisten“, im „Verband deutscher Illustratoren“, im „Malkasten“, im „Künstlerklub St. Lucas“, im „Verein Düsseldorfer Künstler“, in der „Freien Vereinigung Düsseldorfer Künstler“ und im „Verein Berliner Künstler“.

Arthus Kampfs Schwester war mit dem Maler Alexander Frenz verheiratet.

„Kampfs öffentliche Anerkennung im Kaiserreich bewirkte später, daß er einseitig als Historienmaler und Repräsentant der Wilhelminischen Epoche abgestempelt wurde. Diese Einstufung wird dem Gesamtwerk des Künstlers nicht gerecht. Sein früh ausgeprägtes Talent erfuhr zwar späterhin keine stürmische Entwicklung mehr, gelangte aber zu immer größerer Meisterschaft im Sinne eines impressiv aufgelockerten Realismus und griff thematisch über die Historienmalerei weit hinaus. Kampf war auch ein hervorragender Zeichner, Radierer und Lithograph. Viele seiner Werke sind zerstört oder verschollen, manche führen ein Schattendasein in den Museumsmagazinen.“

- Otto Zirk

„Seine Bedeutung als wilhelminischer Maler und Kulturpolitiker gerät zu Gunsten einer übermäßigen Rezeption seines Wirkens während des 3. Reiches in Vergessenheit.“

- Andreas Schroyen

Auswahl an öffentlichen Sammlungen, die Werke von Arthur Kampf besitzen:

Altonaer Museum Hamburg , Berlinische Galerie, Burg Frankenberg Aachen , Busch-Reisinger Museum Cambridge/Mass ., Deutsches Historisches Museum Berlin , Government Art Collection London , Kulturhistorisches Museum Magdeburg , Kunsthalle Hamburg , Museum für Kunst- und Kulturgeschichte Dortmund , Museum Kunstpalast Düsseldorf , Neue Nationalgalerie Berlin , Suermondt-Ludwig-Museum Aachen , Van der Heydt-Museum Wuppertal .

Auswahlbibliographie

Hans W. Singer (Hg.): Zeichnungen von Arthur Kampf (= Meister der Zeichnung 10), 2 Bd., Leipzig 1921.

Hans Rosenhagen: Arthur Kampf (= Knackfuß`Künstlermonographien 112), Bielefeld - Leipzig, 1922.

Irmgard Wirth: Berliner Malerei im 19. Jahrhundert, Berlin 1990.

Hans Pfaffrath: Lexikon der Düsseldorfer Malerschule. 1819 - 1918. 2. Bd.: Haach - Murtfeldt, München 1998.

Julia Lohmann (Hg.): Hundertfünfzig Jahre Künstlerverein Malkasten, Düsseldorf 1998.

Klaus Türk: Bilder der Arbeit. Eine ikonografische Anthologie, Wiesbaden 2000.

Matthias Puhle (Hg.): Der Kaiser-Otto-Saal. "... ein Raum zur Hebung des stadtgeschichtlichen Interesses" im Kulturhistorischen Museum, Magdeburg 2001.