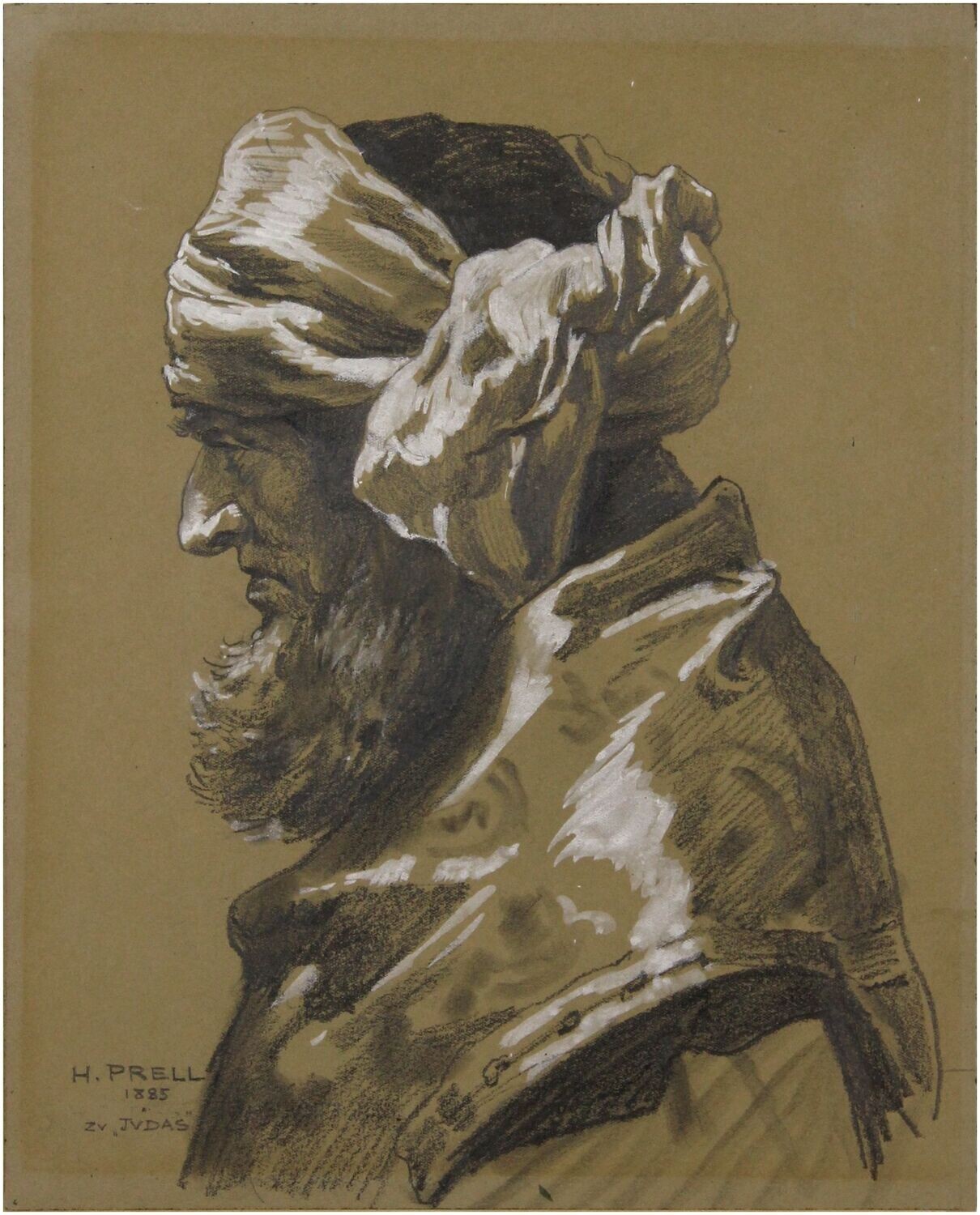

Prell, Hermann (1854-1922), Brustbild eines Pharisäers, 1885

Hermann Prell(1854 Leipzig - 1922 Dresden-Loschwitz) . Brustbild eines Pharisäers , 1885. Studie zur rechten Figur zum Gemälde "Judas Ischarioth" von 1886. Mit Deckweiß gehöhte Zeichnung in Bleistift und schwarzer Kreide auf beigegrauem Velin, 34 x 27,8 cm, 52 x 45 cm (Passepartout), signiert, datiert und bezeichnet "H. PRELL 1885 zu 'Judas'".

- minimal gebräunt, Ränder mit Klebestreifen hinterlegt, rückseitig Sammlungsstempel

- Im Schatten des Verrats

-

Das Bild ist der Entwurf für den Kopf desjenigen Pharisäers, der Judas auf einem der Hauptwerke Herrmann Prells, dem 1886 vollendeten Gemälde "Verrat des Judas", Judas die Münzen darbietet. Das Gemälde gehört den Staatliche Kunstsammlungen Dresden und ist abgebildet in: Adolf Rosenberg: Prell, Bielefeld und Leipzig 1901, S. 21 (Abb. 19). Im Thieme-Becker wird es eigens hervorgehoben (Bd. 27, S. 376).

Der bildfüllende durch das ornamentierte Prunkgewand ausgezeichnete, monumental wirkende Kopf ist beinahe ins verlorene Profil gewendet, was auf dem ausgeführten Gemälde durch die Hinwendung des Pharisäers zu Judas begründet ist. Trotzdem sich der Dargestellte dem Betrachter durch seine Abwendung entzieht, galt es, die Motivation des Kaufs einer der Jünger Christi künstlerisch herauszuarbeiten, weshalb die Zeichnung auf die Ausprägung des Gesichtsausdrucks fokussiert ist, während das 'Beiwerk' eine eher summarische Behandlung erfährt. Bei der Charakterisierung des Gesichts meistert Hermann Prell eine Gradwanderung: Indem der Pharisäer trotz seines zerstörerischen Handelns ein Akteur der Heilsgeschichte ist, hat der Kopf eine diesem Geschehen entsprechende Würde aufzuweisen, zugleich muss die Physiognomie aber auch von der intriganten, den Verrat in die Wege leitenden Einstellung zeugen. Zur Lösung dieses Dilemmas bezieht sich Prell auf traditionelle Darstellungen von Apostelköpfen, verschattet das Gesicht, um die verstockte Dunkelheit des Geistes anzuzeigen und rückt den Nasenansatz leicht hoch, während die Mundpartie abfällt, wodurch der Motivation des Handelns ein physiognomischer Ausdruck gegeben wird. Die am Verrat hängende fatale Dramatik kommt in der Monumentalisierung des Kopfes ebenso zum Ausdruck wie in den gewitterartig aufleuchtenden Weißhöhungen, die mit dem Dunkel der Kreide kontrastieren. In Form einer vom Künstler selbst als eigenständiges Werk angesehen Studie werden anhand dieser Zeichnung die Bildprobleme und die Ideenfindung der Monumentalmalerei sichtbar.

zum Künstler

1872 nahm Prell, der zu den wichtigsten Vertretern der Monumentalmalerei seiner Zeit zählt, das Studium der Malerei an der Dresdner Kunstakademie bei Theodor Grosse auf und setzte es 1876 bei Carl Gussow an die Berliner Akademie fort. 1878 unterrichtete ihn Hans von Marées in Rom. Prägender für sein Oeuvre wurden allerdings Arnold Böcklin und Max Klinger, mit welchem Prell seit Studienzeiten befreundet war und mehrfach zusammenarbeitete.

Prells erste größere Arbeit, die seinen Ruf als Monumentalmaler begründete, sind die in Staatsauftrag 1881/82 geschaffenen Fresken des Festsaales im Berliner Architektenhaus, auf denen die Epochen der Baukunst dargestellt sind. Im Anschluss daran ging Prell zwei Jahre nach Italien, um intensiv die Freskomalerei zu studieren. Es folgen weitere Großaufträge. Darunter Monumentalfresken in den Rathäusern von Worms (1884), Hildesheim (1882-92), Danzig (1895) und Dresden, die Ausmalung des Treppenhauses des Schlesischen Museums der bildenden Künste in Breslau (1893/94), des Thronsaales der Deutschen Botschaft in Rom (1896-99) und des Treppenhauses des Albertinums in Dresden (1900-1904).

Seit 1886 lehrte Prell an der Berliner Kunstakademie, 1892 erfolgte die Berufung zum Professor an die Dresdner Kunstakademie, um dort das Meisteratelier für Geschichtsmalerei zu leiten. Unter seinen Schülern waren Osmar Schindler und Hans Unger. In seiner Dresdner Zeit gehörte Prell zur Gruppe um Carl Bantzer, aus der sich später die Künstlerkolonie Goppeln formierte.

Ein umfangreiches Konvolut aus dem Nachlass von Hermann Prell wird in der Städtischen Galerie Dresden aufbewahrt. Otto Schiller und Martin Schauss haben Büsten und Walter Witting eine Ehrenmedaille Hermanns Prells angefertigt. Im Roemer-Museum Hildesheim war Hermann Prell ehemals ein ganzer Saal gewidmet. 1945 gingen eine Vielzahl bedeutender Werke Prells verloren.

"Ausgehend von Studien setzte Prell auf einen auf den Formen der Hochrenaissance basierenden Idealstil, der aber auf naturalistisch-illusionistische Wirkung zielte. In der Gesamtkomposition seiner Zyklen war Prell bestrebt, die Wand im Sinne des Barock zu ignorieren und durch fiktive Durchbrechungen derselben dem Besucher das Gefühl der Raumerweiterung zu geben."

Hans Vollmer im Thieme-Becker

Auswahl öffentlicher Sammlungen, die Werke von Hermann Prell besitzen:

Albertinum Dresden , Städtische Kunstsammlung Chemnitz , Stadtmuseum Bautzen.

Auswahlbibliographie

Adolf Rosenberg: Prell. Mit 115 Abbildungen nach Gemälden, Zeichnungen und Skulpturen, Bielefeld 1901.

George Galland: Hermann Prell. Fresken, Skulpturen und Tafelbilder des Meisters, Leipzig 1916.

Hartwig Fischer: Ein Wilhelminisches Gesamtkunstwerk auf dem Kapitol. Hermann Prell und die Einrichtung des Thronsaals in der Deutschen Botschaft zu Rom 1894–1899. Hamburg 1998.

Christel Wünsch: Hermann Prell. In: Die Kunst hat nie ein Mensch allein besessen. Dreihundert Jahre Akademie der Künste und Hochschule der Künste Berlin. Katalog Akademie der Künste und Hochschule der Künste, Berlin 1996, S. 317–319.

Heike Biedermann, Katrin Bielmeier: "Aber befreit empor zum Äther kreisen die Musen". Zur Ausgestaltung des Treppenhauses im Albertinum durch Hermann Prell. In: Dresdener Kunstblätter 54,4 (2010), S. 228-232.