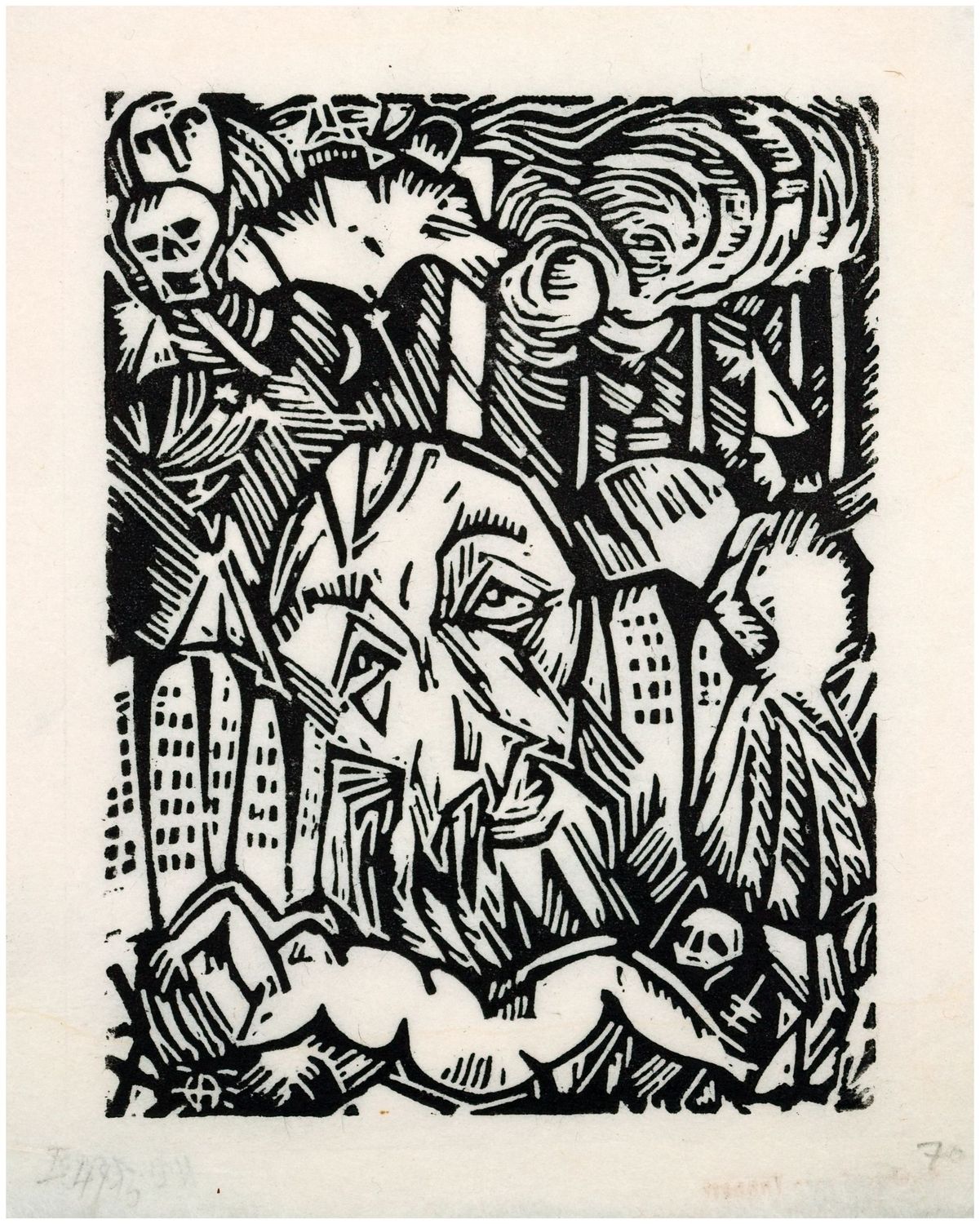

Tappert, Georg (1880-1957), Passion, 1917 (1964)

Georg Tappert(1880 Berlin - 1957 Berlin), Umschlagillustration zu Rudolf Adrians Dietrichs „Passion“ , 1917 (1964). Wietek 71. Nachlassdruck von 1964. Linolschnitt auf Japan, 15,5 cm x 12 cm (Darstellung), 19,5 cm x 16 cm (Blattgröße), unten links in Blei als Exemplar 4/15 ausgewiesen, rückseitig mit dem Nachlassstempel versehen und von der Frau des Künstlers, Anneliese Tappert, signiert.

- in sehr gutem Zustand

- Die Passion der Moderne -

Die expressionistische Stadtlandschaft ist eine Untergangslandschaft. Mit den Vernichtungsschlachten des Ersten Weltkrieges ist die Welt aus den Fugen geraten. Im Hintergrund ragen Schlote in den schwarzen Himmel, in deren Todeswolken ein Skelett und eine diabolische Fratze sichtbar werden. Die Häuser darunter wirken wie eine undurchdringliche Mauer. Am unteren Bildrand liegt eine nackte Frau – eine Allusion auf die in der Natur hingelagerten Akte der Renaissance, die für die Schönheit der Schöpfung einstehen. Die Natur, ja die Schöpfung als solche, ist untergegangen, so dass sich die Frau vor Entsetzen die Augen zuhält und selbst von einem Totenkopf flankiert wird, während eine weitere weibliche Person nach rechts das Bild verlässt. Sie scheint ihre Physiognomie verloren zu haben und steht damit für den Verlust des Menschlichen ein. Das Zentrum des Bildes wird durch einen großen, schräg gestellten Kopf bestimmt, dessen Gesicht an das Antlitz von Propheten und auch Christus gemahnt. Es ist von den Gebäuden geradewegs eingepfercht und der nach oben gerichtete Blick schaut nicht in den Himmel, sondern in das dunkle Gewölk des Todes. Es gibt keine Erlösung aus dem Vernichtungsgeschehen.

Georg Tappert schafft hier eine expressionistische Untergangsallegorie, die auf intensive Weise das existenzielle Gefühl der Bodenlosigkeit in eine Bildform überführt.

zum Künstler

Nach dem Studium an der Kunstakademie Karlsruhe von 1900 bis 1903 und einem Intermezzo an der lebensreformatorischen Kunstschule Burg Saaleck kehrte Georg Tappert 1905 nach Berlin zurück, wo seine Werke von Paul Cassirer ausgestellt wurden. Von 1906 bis 1908 lebte Tappert in der Künstlerkolonie Worpswede und betrieb dort eine Kunstschule. Sein bedeutendster Schüler war der im Ersten Weltkrieg verstorbene Wilhelm Morgner, dessen Nachlass später von Tappert bearbeitet wurde. In Worpswede schloss er Bekanntschaft mit Paula Modersohn-Becker, deren Kunst sie inspirierte. Nachdem, wieder zurück in Berlin, seine Werke 1910 von der ‚Berliner Secession‘ abgelehnt worden waren, gründete Georg Tappert zusammen mit Max Pechstein die bis 1914 bestehende ‚Neue Secession‘, zu der auch Franz Marc und Wassily Kandinsky gehörten, so dass in der ‚Neuen Secession‘ Künstler der ‚Brücke‘ und des ‚Blauen Reiters‘ vereint waren. 1911 rief er zusammen mit Käthe Kollwitz die Berliner Ausstellung der "Juryfreien" ins Leben, 1918 war er Mitbegründer der ‚Novembergruppe‘ und des ‚Arbeitsrats für Kunst‘. 1921 erfolgte der Ruf zum Professor an der stattlichen Kunstschule. Die Nationalsozialisten enthoben ihn 1937 seines Amtes und entfernten im selben Jahr zahlreiche seiner Werke als ‚entartet‘ aus Museen. Tappert zog sich in die innere Emigration zurück und malte hauptsächlich Landschaftsbilder. Nach dem Kriegende widmete er sich dem Wiederaufbau der Hochschule für Kunsterziehung, die er mit der von Karl Hofer geleiteten Hochschule der Künste zusammenlegte.