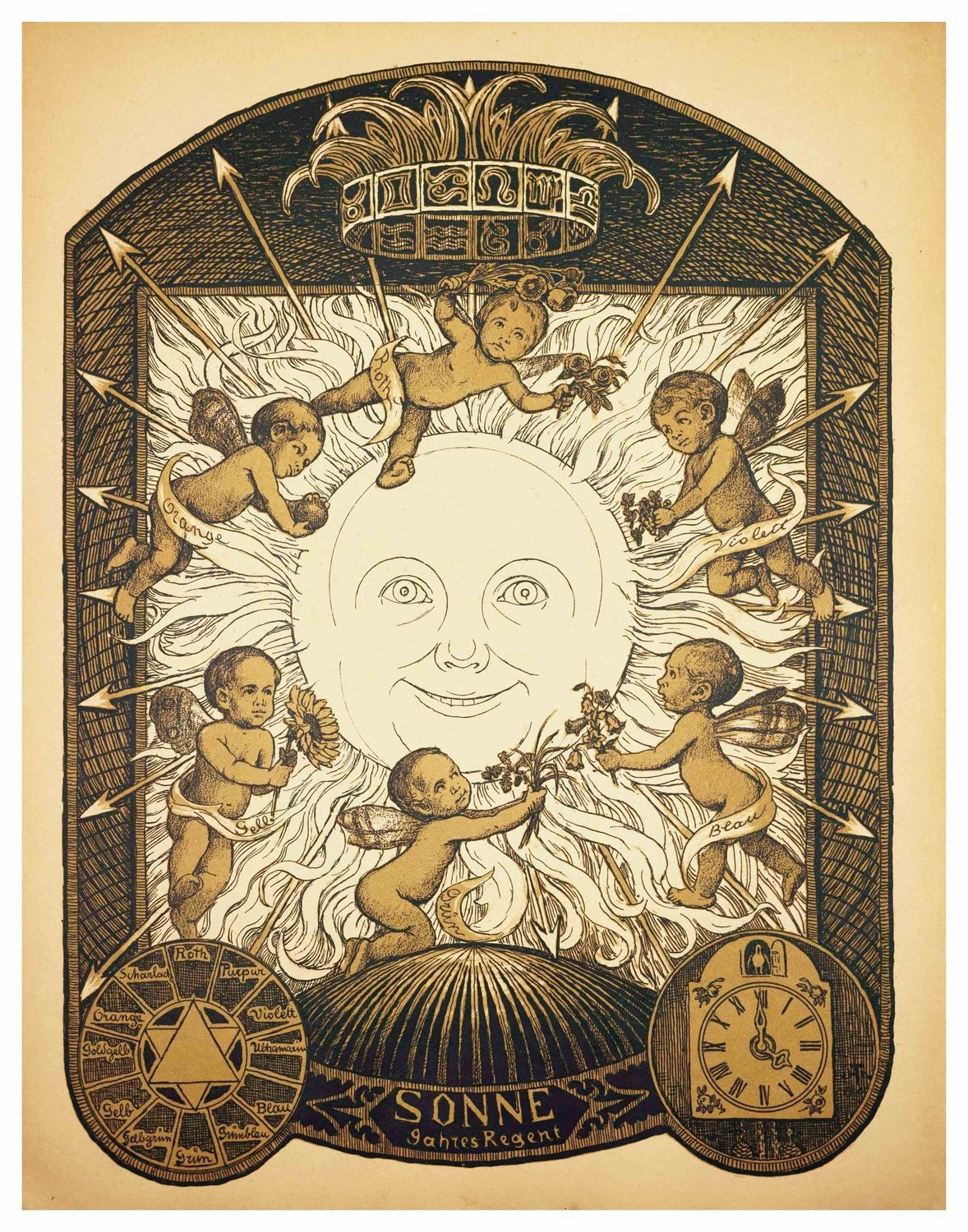

Thoma, Hans (1839-1924), Immerwährender Kalender, 1902

Hans Thoma(1839 Bernau - 1924 Karlsruhe), Immerwährender Kalender , 1902. Zwölf Lithographien mit ebenfalls lithographisch gestaltetem Deckblatt, 52 cm x 41,5 cm (Blattgröße). Deckblatt mit zweizeiliger datierter Widmung, unten rechts handsigniert und unten links mit „No 20“ nummeriert.

- Deckblatt stark brüchig und mit Verlusten, Kalenderblätter leicht nachgedunkelt, ansonsten aber in gutem Zustand

Blatt I-VII Die Sieben Planeten als Jahresregenten

Blatt VIII-IX Die zwölf Himmelzeichen

Blatt X Immerwährende Datumstabelle

Blatt XI Wetter und Bauernregeln

Blatt XII Zeittafel wichtiger Weltbegebenheiten

- Die Ewigkeit der Zeit -

Sicherlich von der Jahrhundertwende inspiriert, die doch immer auch eine Allegorie für den Zyklus der Zeiten ist, schuf Hans Thoma seinen 1902 veröffentlichten ‚Immerwährenden Kalender‘. Dabei steht nicht die Abfolge der Zahlen im Vordergrund, sondern das sich in den Zahlen niederschlagende zyklische Geschehen der Planeten, deren jeweiliger Charakter die Tierkreiszeichen bestimmt. Auch wenn der Kalender in einer erdfarbenen Monochromie gehalten ist, spielen dabei die Farben eine wesentliche Rolle, wie es das Eröffnungsblatt, „Sonne“, vor Augen führt. Dort sind die einzelnen Farben lebendige Putten. Sie huldigen der Sonne mit durch ihr Licht genährten Blumen. Links unten findet sich ein am Farbkreis Philipp Otto Runges orientiertes Universalschema, so dass der Kalender zugleich eine Kunsttheorie der Schöpfung ist.

zum Künstler

Nachdem er Lehren als Lithograph, Anstreicher und Uhrschildmaler abgebrochen hatte, bildete sich Hans Thoma autodidaktisch als Kunstmaler. Dies brachte ihm 1859 ein Stipendium für die Kunstschule in Karlsruhe ein, wo er Schüler von Wilhelm Schirmer und Ludwig Des Coudres wurde. Nach Abschluss des Studiums, 1866, hielt sich Thoma in Basel und Düsseldorf auf. Er lernte Otto Scholderer kennen, mit dem er 1868 nach Paris reiste. Dort beeindruckten ihn die Kunst Gustave Courbets und die Schule von Barbizon. Nach der Ablehnung seiner Werke im Karlsruher Kunstverein wurde Thoma 1870 in München ansässig, wo er dem Leibl-Kreis nahestand. In München arbeitete Wilhelm Trüber zeitweise in Thomas Atelier. 1874 erfolgte zusammen mit dem Maler Albert Lang die erster einer Reihe von Italienreisen, auf der er Hans von Marées und Adolph von Hildebrand kennenlernte und mit Arnold Böcklin Freundschaft schloss, dessen Kunst Thoma nachhaltig beeindruckte. Nach seiner Rückkehr nach München wurde Cella Berteneder Thomas Schülerin, die er 1877 ehelichte.

Auf Einladung des Kunstsammlers Charles Minoprio reiste Thoma 1879 nach England. Im Laufe der Jahre erwarb Minoprio mehr als 60 Ölbilder Thomas und veranstaltete 1884 die erste Auslandsausstellung seiner Kunst in Liverpool. Ab 1878 lebte Thoma in Frankfurt. Im Folgejahr zeigte der Frankfurter Kunstverein die erste Einzelausstellung seiner Werke. Nach einer Reise in die Niederlande zog Thoma 1899 nach Kronberg im Taunus, wo die Kronberger Malerkolonie ansässig war. Im selben Jahr wurde er zum Professor der Karlsruher Kunstschule und zum Direkter der Karlsruher Kunsthalle berufen. 1901 war Hans Thoma mit Wilhelm Süs Gründer der Großherzoglichen Majolika-Manufaktur Karlsruhe, für die er fortan Entwürfe lieferte.

Thoma stand nun auf dem Höhepunkt seines künstlerischen Ruhmes. Meyers Großes Konversations-Lexikon stellt in der 1909 erschienen Auflage fest, Thoma sei zu einem Lieblingsmaler des deutschen Volkes geworden. Anlässlich des 80. Geburtstags, 1919, organisierten Ernst Oppler und Lovis Corinth eine große Feierlichkeit. Nachdem Thoma verstorben war, widmete ihm die Berliner Nationalgalerie 1922 und die Basler Kunsthalle 1924 eine große Werkschau.